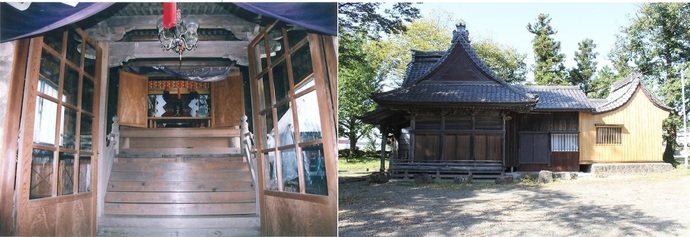

宮内八幡神社本殿(みやうちはちまんじんじゃほんでん)

- 名称

- 宮内八幡神社本殿

- 所在地

- 秋田県由利本荘市宮内字上下野15

- 構造・形式

- 一間社流造

- 建築年代

- 元禄7年(1694)

概要

創建は、神社由緒によれば天徳3年(959)に石清水八幡宮を勧請したのが始まりと伝えられ、明治13年『羽後国由利郡誌・村誌抄』には、「社地東西二十間、村ノ中央ニアリ、社地中松楢ノ老樹蒼々タリ」とあり、古社の雰囲気が現在もよく残されています。

本殿は、本荘藩四代藩主 六郷政晴が、元禄7年(1694)に建立し、本殿廻りの覆屋は6代藩主 六郷政林が本殿保護のために建てたものであることが棟札により確認されています(現在の覆屋は平成25年に改築)。

本殿は桁行2.18メートル、梁間1.985メートルの一間社流造です。高欄付切目縁を正・側面三方に廻し、組物は和様出三斗、頭貫上に本蟇股を据え、その上に虹梁を架けて、大瓶束、花肘木を入れています。虹梁・木鼻・実肘木の絵様に着目すると、繰形、渦巻の刻線は幅が狭く、その彫りが浅いことから、本社殿は近世初期頃の技術の流れを汲み、時代相応の建築様式を調えています。使用している柱は、高欄および向拝柱が欅材である以外はすべて杉材です。

外観は矢島地域に所在する八幡神社本殿[秋田県指定有形文化財 万治2年(1659)建立]に類似し、棟札から同一の大工棟梁『丹十郎』の建立であることが確認されています。宮内八幡神社は矢島八幡神社の35年後の建立であり、晩年の丹十郎の優れた技術が表されています。

本荘地域における最古の建造物であり、さらに覆屋を建てていることから保存状態も比較的良く、価値の高い建物です。また県内に現存する社殿の中でも非常に古い時期に属し、近世初頭の建築物として時代の特徴をよく残していることから、平成22年3月に市の有形文化財に指定されました。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会生涯学習課

由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61 西目総合支所内

電話:0184-32-1332 ファクス:0184-33-2202

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。