成年後見制度

由利本荘市(以下、「本市」という。)では、令和6年4月より福祉総合相談室内に権利擁護センターを設置し、成年後見制度の中核機関を担っています。

成年後見制度とは?

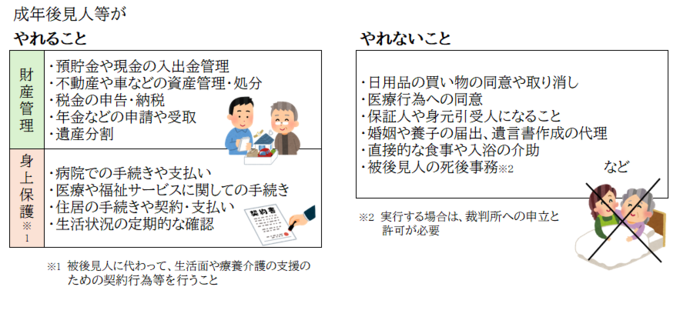

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、ご本人を法的に支援する制度です。

例えば

- 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々は、財産管理や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約行為等)を行うことが難しい場合があります。

- また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このように、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する制度です。

| 法定後見制度 | 判断能力が不十分になった方に、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度 |

|---|---|

| 任意後見制度 | 判断能力があるうちに、判断能力が低下した際に自ら選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度 |

の2種類に分かれていますので、検討の際は一度ご相談ください。

成年後見制度利用の流れ

法定後見制度

- 事前準備

- 申立て先の家庭裁判所の確認(本市に住所がある場合は、秋田家庭裁判所本荘支部)

- 申立人の条件確認(本人、配偶者、四親等内の親族など)

- 家庭裁判所から申請書類の取り寄せ、戸籍等の必要書類の準備

- 申立て

- 家庭裁判所での面接予約

- 家庭裁判所への書類提出(注意:申立て後は家庭裁判所の許可なく取り下げることができません)

- 審理

- 家庭裁判所による書類審査→面接→審理(必要時に調査や鑑定等の実施)

- 審判

- 書面にて本人や申立人等へ審判結果の告知→審判確定後、家庭裁判所が法務局に後見登記の依頼

(注意:不服申立てを行う際は、告知後2週間以内となります)

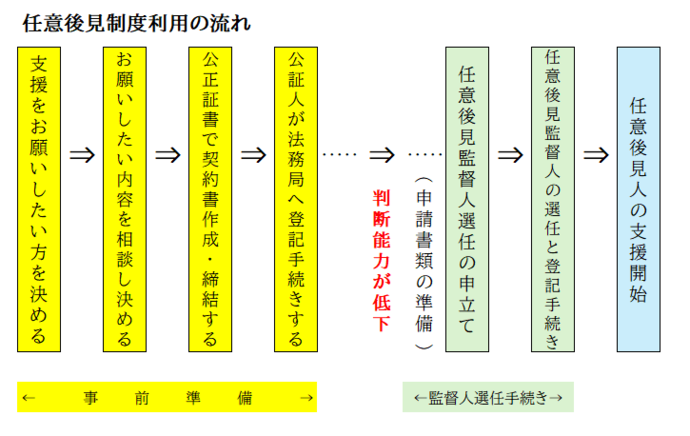

任意後見制度

- 任意後見人の選定(お願いしたい方を自身で決める)

- 契約内容の相談(支援してもらいたい内容の相談・決定)

- 契約の締結(秋田公証人合同役場等にて、公正証書による任意後見契約の締結)

- 公証人から法務局への登記依頼

- 任意後見契約は、任意後見監督人の選任により効力が生じます。

そのため、本人の判断能力が低下・喪失した際に、以下の手続きが更に必要となります。

- 必要書類の準備

- 申立て先の家庭裁判所の確認

- 家庭裁判所から申請書類の取り寄せ、戸籍等の必要書類の準備

- 任意後見監督人選任の申立て(任意後見人等より家庭裁判所へ書類提出)

- 任意後見監督人の選任(家庭裁判所による書類審査→任意後見監督人の選任)

- 任意後見人による支援開始(家庭裁判所より任意後見監督人の決定後、取り決めた契約業務を開始)

由利本荘市権利擁護センター(中核機関)

国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、権利擁護(成年後見等)の支援を必要とする方が、必要な時に適切な支援につながるように、地域で支える体制を構築する「地域連携ネットワーク」のコーディネートを担う機関です。

本市では、福祉支援課福祉総合相談室が全体のコーディネートを担い、「誰もがお互いに支え合いながら尊厳をもって自分らしく暮らし続けることができる地域づくり」を目指します。

どんな支援をしている?

| 成年後見制度利用支援 | 本人や親族等が申立てを行う際の書類作成のお手伝いや助言などを行います。 |

|---|---|

| 受任者支援 | 受任された後見人等が円滑な支援が行えるよう、必要時に同行訪問をするなどフォローします。 |

他に成年後見制度の周知活動を行い、制度利用の促進を図っています。

成年後見制度利用支援事業の実施

本市では制度を必要とする方が適切に利用できるよう、2親等内の親族(申立人)のいない方などへの市長申立ての実施や下記の条件等に該当する方に対し、親族等による申立てに要する費用及び後見人等への報酬の助成を行う成年後見制度利用支援事業を実施しています。

(助成対象条件)

- 生活保護法に規定する被保護者

- 費用等の助成を受けなければ、制度の利用が困難な状況にある者 など

ただし所得や預貯金等も確認しながらガイドラインに則り実施するため、上記の該当者でも助成の対象外となる場合がありますので、まずはご相談ください。

成年後見制度利用促進基本計画

国の「成年後見制度利用促進基本計画」に合わせ、本市でも令和5年10月に基本計画を定め、権利擁護センターを設置するなど体制整備を進めてまいりました。

本計画は、第1期計画期間終了に伴い、国の重点要素である「意思決定支援」及び「柔軟な後見人等の交代支援」などを取組施策に盛り込んだ、第2期計画となっています。

お問合せ先

福祉支援課福祉総合相談室:0184-24-6267

所在地

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課

由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)

電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。