| 4.丁内若衆の準備 |

| (1)各丁内若者衆は各々神社の斉館や町内会場に若者の年令順の名簿を張り出 す。 |

| また、話し合いで決めた各係名氏名一覧を書き出して、いつでも誰が見てもわかるように会場に張り出し準備にとりかかる。 |

|

|

| (2)各係ごとの準備 |

| ◇仮装踊り |

| 仮装・踊りは昭和初期の頃までは踊りはなく、仮装して歩くだけだったようである、ただ 歩くだけでは物足りないということで、レコードに合わせて仮装に関係なく踊るようになった。今は踊りに合った仮装、仮装に合った踊りを工夫するようになった。 |

| 仮装踊りは年令的にも一番若い人々が対象で、係長を中心にどんな仮装、どんな踊り がよいか相談し決定、他町から指導者をお願いしている町内もある。最初の頃は若者 衆だけで踊っていたが、今は舘町青年会以外の丁内は、女子の小.中学生も踊りに参加している。 |

|

|

|

| 舘町青年会では昭和20年代中ごろから、山車の祇園囃子に合せて、歌舞伎の「供奴」「両手六方」「鏡獅子」「毛槍奴」を交替で、仮装し踊っている。今年は「両手六方」別名「忠信」で特色を発揮した。 |

| ◇太鼓・笛の練習時間は若者衆の申し合せにより、子どもは夜の9時迄、若者は9時半迄と決められている。日中は仕事の関係で夜の練習が主である。年令的には若い者が 中心で、若者衆は神楽太鼓の「神楽囃し」とコ戻り太鼓Lの太鼓と笛、子どもらは山車の 上で笛と三味線が奏でる「さいさいばやし」「剣ばやし」「祇園ばやし」に合せて打つ太鼓 の練習である。指導は先輩、その先輩と伝統が受け継れている。 |

| ラジオ実況放送記念(昭和10年) |

| 笛の吹き手が少ないのが各丁共通の悩みで、最近は女性も加わるようになった。 |

|

|

|

| ◇山車・人形造り |

| 大正から昭和の始め頃までは秋田市の土崎からお金を出して借りて来たようであるが、経費などの問題からだんだん白分たちで首や手足を作り、それを元にして毎年つくるようになった。以前は作る技術や道具を持っている町内の大工さんたちが中心になって製作していたが、今は若者衆の大工さんも少なくなり、興味関心のある若者衆が数人で製作に当っている。人形の題材は、歌舞伎・物語・童話・マンガなどさまざまで、絵本や映画テレビなどが参考になっている。作った人形は祭りが終わると保存場所等の関係で解体されているのがほとんどで、そのためか保存しておきたいような良い作品が少ないのが残念である。 |

|

|

|

|

|

|

|

各丁の集会所で人形つくり |

| ◇軒花造りと配り物の準備 |

| 各家々の軒先にかざる軒花は以前は、仮装係や人形係以外の若者衆で比較的年の多い人々が中心になって主に夜の作業としていたが、最近は若者の人数が少なくなって来たことや仕事や勤務の関係で夜の作業も困難になって来たので、今は土曜、日曜日に若者衆全員が集まって、日中にやる町内が多くなっている。作られた軒花は祭りの前日に各家庭に灯篭と一緒に配られる。 |

| 山車の花の配り物は今年は全町テッシュ一個を「祭礼若者」などのゴム印を押した封筒に入れ準備した。田中町では配り物1200個、軒花400本準備していた。 |

|

|

|

| 軒花つくり | 軒花つくり | 配り物 |

| ◇山車の組立て |

| 若者衆祭典の中心山車の台は、どの丁内も組立式になっていて(組み立ての仕方は町内ごとに異なる)普段は諸道且一とともに収納庫(小屋)に保管されている。祭典一週間前の日曜には若者衆によって組み立てられ、馬車台の上に据え付けられる。 |

| 馬車台は農家に馬がいた時代は、各丁内とも祭典の時だけ借りて使用していたが、馬がいなくなり、馬車も必要でなくなってからは、各丁内とも一日だけ使用する祭典用に、わざわざ購入して、普段は雨風の当たらない場所に保管しておく。一年たつとタイヤの空気も抜け保管し続けるのも大変のようである。 |

|

|

|

|

山車の組立て作業 |

| ◇田楽灯籠の張り替え |

| 宵宮に各丁内から賑やかに繰り出される神楽太鼓の先立ちをするのが「お迎え灯籠」と称する田楽灯籠で、小学生(小若)が中心になって持つ。宵宮近くになると保管個所から持ち出され、紙の張り替えをして「献灯」「天照大神」「交通安全」「五穀豊饒」などの文字や、イラストなどを書いて完成するが、イラストの絵き役は最近では中学生が夢中になっている。 |

| 丁内によっては各家々に名字を書き入れた祝い灯籠を配るところもある。 |

| 舘町町内の青年会を終えた40代後半から50代の男性数名が、数年前から舘町青年会与力組を結成し、お祝いの大灯籠を作り所々に飾り、宵宮には集合所前を通る誰彼無く樽酒を振る舞って祭りを盛り上げる新しい試みも見られた。 |

|

|

|

|

灯籠の張り替え |

| ◇宵宮神楽台の飾り付け |

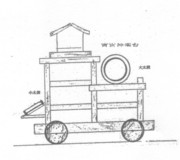

| 宵宮の花神楽太鼓は、その日の午前格納していた倉庫から神楽台を引き出して点検飾り付けを行なう。 |

| 一番上の台には獅子頭をお厨子に納めて安置し、二段目前方の台には大太鼓を堅くしばり附け、後方三段目の台には小太鼓三個をこれ又堅くしばり附けて、回りを幕で飾る。お厨子のまわりには小型の灯籠や豆電球で明るくし、さらに花形の切り紙などを下げ賑やかに飾る。明るくするため充電機(バッテリー)が必要で、台の中に取り付け、神楽台が重くなってくる。車は木製の車に鉄輪を巻いた物できしむ。バッテリーは最初の頃はトラックなどからわざわざはずして来て取りつけ、宵宮が終った時点で祭典用に一夜充電して使用したものである。 |

|

|

|

|

楽台の飾り付け |

| ◇祭日山車の飾り付け |

| 宵宮の夕方までには山車に飾る人形やバック造りを完成し、置山用に飾り付けをする。正面からは人形が見えるように、背後にはバック絵を飾る。したがって車の後ろからは人形は見えず、バック絵と「天寿」「出羽の富士」の酒樽を飾るのが一般的になって来ている。昭和30年代頃までは人形だけを飾るのが一般的で前後左右どこからも人形がみられ、今よりもすっきりした飾り方であったと思う。 |

| 今年雨天というので山車全体をビニールで覆う仕掛けをする為苦労した。 |

|

|

|

|

山車の飾り付け |

| ◇七日町若者衆出陣式 |

| 9月9日宵宮の朝、七日町若者衆は例年の通り正木神主に依頼し、無事故祈願を執 行、午後3時より出陣式を行い、身仕度を整え一斉に各々分担の任務につく。 |

|

|

|

|

神楽出陣式祭式 |

乾杯 | 各自の任務へ |

| ◇宵宮当日、お獅子による丁内お祓い |

| 宵宮の午後準備がほぼ一段落したところで各町若者衆数人が、「獅子ふり」と称して自町内一軒一軒太鼓・笛の先ぶりに続き獅子頭でお祓いをして回る。家々では御初穂(お金やお米)を差し上げる。お米はお祭り当日の炊き出し米に使用される。 |

| お祓いが終ると獅子頭は神楽台のお厨子に安置され宵宮にそなえる。 |

|

|

|