| 第四節 八朔祭の変遷 |

| 神明祉の八朔祭が文書・記録に最初に出るのは、藩政期における神明社と八朔祭の項「舘町記録・乾」で紹介したように、元禄15年(1702)が初出で、「八朔御祭礼雑用壱人前廿五文づつ」とし、田巾町・舘町両町で拠出したことが記録されている。 |

| 更に同記録の宝暦元辛未(1751)には「右京様(6代親賢公の弟)御逝去に付き、八朔祭礼相止む」と記録され、又、明和5子年7月(1768)には「御祭礼格年(隔年)に相成る」とある。これらの記録から八朔祭は、元禄15年以前から実施されており、生駒様の時代の町方田中町・舘町両町が氏子であったことは分かるが、その祭りの内容は定かでない。 |

| 1.神明社八朔祭の当番と氏子の変遷 |

| 神明社八朔祭の祭礼は、藩政期(生駒様の時代)には、藩主より「御祭礼奉行」又は「御行列奉行」が仰せ付けられ、当時の町方である田中町と舘町の二町が氏子として賑々しく八朔祭りが執り行われ、角力や狂言などの催し物によって、領内の農民どもも集まり、五穀豊穣を感謝する領内あげてのお祭りであったのではないかと考えられる。 |

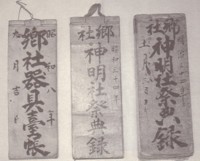

| 明治22年4月、地方白治法により新生矢島町が誕生し、かって郡奉行の支配下にあった七日町村と、城内村の一部であった新町(後に城新と称す)が、田中町.舘町と町として同列になったという事情もあってか、七日町丁内記録、明治32年8月24日の項に「郷社祭典三町持ちの事中し入れがあり、やもうえず新町と組み、明年当番を受ける」とあり、又、神明社祭典記録(当番町持ち回り帳簿)によると、明治33年当番町は七日町・新町とあり、この年以来三町での当番制が終戦まで続き、昭和20年の当番町は七日町・新町の両町であり、以後、舘町・田中町・七日町・城新(新町)の四町が輪番で大当番とし、その一年間神明社の運営に当たっている。 |

| 神社運営の掌に当たるのは勿論宮司であるが、氏子側として前記四町より「氏子責任総代」が各町1名づつ4名、更に昭和23年に水上丁内若者が、翌24年には新丁若者が山車を出すようになり、四町氏子責任総代のもとに、「六町氏子総代」として舘町・田中町・七日町・城新・水上・新丁から各1名の6名に、更に大町内となった七日町から、山寺・栄町・豊町・新道・七日町(本通り)より各1名の5名が加わり、計15名の氏子代表により、神明社運営に当たっている。 |

| 祭典費とは別に神明社維持費として田中町・舘町両町で拠出して来たものと考えられるが、明治40年の記録に「三丁半割」とし12円49銭5厘とある。三丁半割とは、田中町・舘町が各一丁で、七日町と城新が合わさって一丁半を出したもので、其の後「三丁半割」が続き、昭和23年からは「四丁割」に改め、更に七日町丁内の世帯急増に伴い昭和29年から「四町半割」としたが、昭和43年から世帯単位に維持費を徴集することとし、2戸50円としたが、その後増額して平成11年には一世帯450円とし、847世帯から381,150円の納入を得て維持管理費に当てている。 |

| 又、伊勢神宮の大麻は、毎年約1300世帯にお受けしてもらっている。 |