| (1)三日市大夫次郎の書状 | |

| 伊勢信仰は「御師」の活躍によって広まったと言われているが、当矢島町七日町佐藤森夫氏宅に、明暦元乙未年(1655)、神道管領長上。卜部朝臣道起より、出羽国由理郡矢島郷諏訪大明神之祠官・佐藤但馬守森長宛に、風折烏帽子狩衣着用の補任状など、数代の補任状と共に、次のような伊勢の御師三日市大夫次郎の書状が保存されている。 | |

|

三日市大夫次郎の書状 |

|

| 第二節 神明社の歴史 |

| 1.伊勢信仰 |

| 一般的に神明と言えば「神」を指し、特に「天照人神」をいう。矢島神明社も祭神は「天照大神」である。明治以降に「八坂」「宇賀」「秋葉」「諏訪」など数社の諸神を合せ祀られているが、その創建の年代は明らかでない。社伝によると(秋田県神社名鑑)「往古より当町内に鎮座し尊崇篤かった。寛永17年(1640)、生駒氏所領以来崇敬あり、鎮守となし陰暦八月朔日を以て年々祭典を執行、領民挙って崇敬して来た。」と記されている。 |

| (1)三日市大夫次郎の書状 | |

| 伊勢信仰は「御師」の活躍によって広まったと言われているが、当矢島町七日町佐藤森夫氏宅に、明暦元乙未年(1655)、神道管領長上。卜部朝臣道起より、出羽国由理郡矢島郷諏訪大明神之祠官・佐藤但馬守森長宛に、風折烏帽子狩衣着用の補任状など、数代の補任状と共に、次のような伊勢の御師三日市大夫次郎の書状が保存されている。 | |

|

三日市大夫次郎の書状 |

|

|

|

||

| 今度兵部次良退転之由定霞 | このたび兵部次郎退転の由霞所の定 | ||

| 所之神社祭礼不可有是候付 | 神社祭礼是有るべからず侯に付き夫々直根 | ||

| 夫二直根笹子上河内右兵部 | 笹子上河内右兵部霞所の分其方支配是有 | ||

| 霞所之分其方支配可有是者 | 以後の爲一書此の如くに候。 | ||

| 也爲以後之一書如此候 | |||

| 御師三日市大夫次郎 | |||

| 永正弐乙丑年 乗際 | 永正弐年といえば1505年で、いまから495年前、すでに伊勢信仰が広まり、兵部次郎の退いた後の霞所を、伊勢守に与えるむねを記した書状である。 | ||

| 六月吉日(丸印) | |||

| 伊勢守殿 | |||

| まいる | |||

| (2)伊勢講 |

| 伊勢信仰は、方々にお伊勢参りを目的とした「伊勢講」の結成という姿でその信仰の広がりを知ることができる。 |

| 矢島町郷土史研究会と秋田県文化財保護協会矢島支部が共同で、平成5年・6年の2カ年にわたって調査した「各種講」によると、一番多いのが「念仏講」で32、次が「伊勢講」で30、三番口が「社日講」で20、続いて「庚申講」「地蔵講」等々となる。 |

| 次に坂之下部落の伊勢講は三番講まであったが、現在は一・ニ番講だけで、共に生涯一度はお伊勢参りをと念願し、その願いが適えられて、当時の同道者がお受け申した太麻をお祭りしたのがこの講の始りと伝えられている。二番講の名称は「坂之下ニ番お伊勢講」と称し、11世帯主で講を年に4回開き、表紙に『寛保三亥年四月廿一日源左衛門始メ御伊勢講宿附覚帳・文化七午正月十八日・講巾加』と記した記録帳が保存され、当日は先祖の偉業讃仰の意味をも含め、全員羽織・袴着用下駄履きで参拝する習慣を継承している。 | |

|

坂之下ニ番お伊勢講中 |

| 伊勢講の結成は明治以前のものが大部分で、一集落に二・三の講の有る所では、○〇一族といった血縁の講、大伊勢講・小伊勢講の呼称や、親方衆の講、分家衆や転入者の講など階層的講もある。又、町村の枠を越えて血縁で結成している講も残っている。 |

| 現在の矢島町で、広く分布している伊勢講が、市街部の田中町・舘町・七日町に無いのは何故だろうか。市街部は社日講を実施しているが伊勢講は無い。逆に在郷部には伊勢講は現存しているが社日講は少ないのは何故だろうか。何れ伊勢信仰のひとつの表れである伊勢講は、古くから各集落で実施されていたことは講調査の結果明らかである。 |

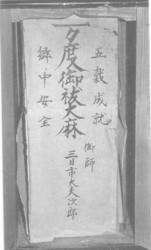

| (3)一万度御祓大麻 |  |

| 伊勢の御師が、各地を廻って配布して歩いたと言われる一万度御祓大麻は、現在保存されているのは、相庭館須郷田の八幡神社のみである。木の御室に安置されており、一部破れているが正面に「一万度御祓大麻」とあり、左右に「五穀成就」「郷中安全」、下方に「御師三日市大夫次郎」と読みとれる。この一万度御祓大麻が町内にどの位い保存されているかは未調査である。 | |

| この一万度御祓大麻は、江戸藩邸の記録や、御在所日記にも出てくる。 | |

| 明和8年(1771)「親賢公御在府御部屋日記抄」12月8日の項に一、上村伝太夫例年の通り、一万度御祓い改暦熨八斗右差し上げ侯。 | |

|

一万度御祓大麻 |

|

| 寛政4年(1792)「親章公御在所(矢島)御用部屋日記抄」12月21日の項に一、三日市太夫次郎より、一万度御祓い一・熨斗一・暦一、右寺社所迄差し上げる。 | |

| 御初尾金百疋下さる。 |

| 文化11年(1814)「親章公御代江戸御納戸日記抄」11月16日の項にも |

| 一、伊勢御師上村義太夫、例年の通り一万度御祓い、暦・熨八斗等差し上げ侯。 |

| 文化13年(1816)「親章公御代江戸御納戸日記抄」11月28日の項にも同様 |

| 一、伊勢内宮御師上村義太夫、例年の通り一万度御祓い・来年暦・長熨斗差し上げ候。 |

| と記録されている。「例年の通り」とあるから、毎年の暮には御屋敷に伺い、一万度御祓いお札と、新しい暦と熨斗を差し上げるのが例で、江戸の御屋敷へは上村伝太夫、同義太夫が参上、国元には三日市太夫次郎が伺った事がわかり、伊勢信仰は庶民ばかりでなく大名はじめ、武士階級にも広がっていたことが、次のお伊勢参りの記録でも明らかである。 |

| (4)伊勢参宮と道中日記 |

| 矢島町で「伊勢参宮・西国巡拝道中記」や「伊勢参宮日記」等活字にして紹介したのは、次の通りで、 |

| 一、続矢島町史下巻に、明和2酉年の新庄村木村有周の「伊勢参宮・西国巡拝道中記」 |

| 一、矢島の古文書散歩第八集には、嘉永5午年の川辺佐藤正三家の「伊勢参宮日記」 |

| 一、同第21集には、嘉永6年未年坂之下茂木元貞の「神社仏閤道巾記」の三点であるが、この外文政2年の、木在村三浦六之丞の「道中記」、更には隣町由利町の明治23年の植村伴次郎「伊勢参宮道中記」を含め、これ又三点を読ませてもらったが、その総ての宿泊案内が三日市太夫次郎と記されている。その接待も豪華で、嘉永6年(1853)丑3月10日出立ちの、坂之下村茂木元貞の「神杜仏閤道巾記」によると、一行22名で、帰郷は99日目の6月18日で、目出度し道中記終るとあり、その伊勢参詣部分を紹介すると次の通り豪華なものであった。 |

| 4月13日正八つ時(午後2時)着(伊勢山田着)。三日市太夫次郎様御馳走献立、 |

| 13日 夕飯前 御酒下さる。御千代し 吸物 ふぐ・みょうがだけ、御酒肴 大皿鉢さしみ・あわび・摺生姜、丼一つ 焼物 鯛。 | |

| 夕食 本膳 鱠 大根・さしみ・青み、壷 蓮根・ぜんまい、お汁あらめ、ご飯。二の膳 大皿 さしみ、鰹魚、平 鯖・焼婦・青み、小猪口 三杯酢、向詰 皿鉢 鰭魚・醤油。 | |

| 14日 朝 本膳 船皿鉢 さしみ・生姜、引落 海老・氷豆腐、御汁 とうふ、青み、御飯、向詰 小鯛、御千代し 茶碗 焼ふ・蛤。 | |

| 外宮参詣いたし 仲飯 皿 飛魚、平ふき・竹の子、蓮根・飛魚、茶漬御飯、御酒下さる、御吸物 鯖、大皿鉢無さしみ・飛魚三杯酢、井 鶴菜、広蓋 椎茸、羅紗 巻・竹の子・鯖す・南部あらめ・貝付飽・氷豆腐・生姜竹。夕食 皿 松魚.煎附、平 飛魚・ゑげす、壷 干大根・青み・あえ物、御汁 氷豆腐・青み、御飯。 | |

| 14日 昼より天気よし 外宮御山参詣十五丁道也。一の花表(華表・鳥居のこと)二の花表 三の花表 十二社御門 玉櫛の御門 猿かけ御門 水垣の御門 御正殿四十末社 東宝殿 西宝殿 風之宮月よみの宮 高之宮 土之宮 天之岩戸 高まえ 原其外拝所多し。 | |

| 15日 朝食 皿 焼鰭、平 鰹魚、壷 ひらき・そら豆、御汁 豆腐・青み、御飯内宮参詣 五十丁 八十末社 おくら子の宮 御神馬 その外拝所多し、筆紙に尽しがたし。内宮より 朝熊嶽 七十二丁、本社 虚空蔵菩薩 其外拝所多し。万金丹霊薬出る。三十丁程登る。楠郡の茶屋景よき所也。則、伊勢・大湊・二見ケ浦遠目鏡にて見える。又、伊勢三郎鎧掛の松など色々名所有り、先達によく聞くべし、施主勝峰山金剛寺朝熊村へ三十丁、三日市太夫治郎様より御名代中飯遣はさる。重詰めむすび、前染 松魚・ふき・氷豆腐・あわび、則、御酒下さる。御酒は色々沢山下さる也。 | |

| 15日 夕食、御膳前御酒下さる。鱠 志け大根・さしみ・木瓜・紫蘇.きんかん.・のり壷 竹の子・そら豆・ふき、御汁 とうふ、御飯。二の膳 平 かまぼこ・袋玉子・椎茸猪口 莱・あえ物、二の汁飛魚・鶴菜。三の膳 大皿 さしみ、小猪口 三杯酢、御汁青海苔・南部あらめ、御千代し、向詰 大海老。御山首尾よく掛侯に付き、太夫治郎様御見舞に出られる也、寝酒下さる。御酒肴小鯛・鯖、丼 三種。 | |

| 16日 朝飯 鱠 すり大根・紫蘇・さしみ、壼 氷豆腐・干大根・せんうり、御汁とうふ御飯。二の膳 皿 貝付飽、平 やきふ・松魚・竹の子、向詰 焼小鯛。中飯 平 豆腐・黒のり、香の物、茶漬御飯。夕食 御酒下さる、御吸物 はまぐり、皿鉢 松魚、鱠 大根・さしみ・あおみ、平 飛魚、御汁 とうふ、御飯。 | |

| 当日、津軽様惣百姓より大々御神楽御祈祷に付き同行、一統逗留し仲間中よ初尾として金壱両上げ参詣仕り侯。伊勢太神宮三役へ御役金壱両と外に弐朱落し物上る。小御神楽御祓い・御神馬御祓い・御共御祓い、外に津軽大々御神楽へ初尾上げ参詣致し侯。大々御神楽御供、右頂載仕り侯。 | |

| 逢うの山御馳走(お世話又はもてなすの意)の駕篭に乗る。17日太夫治郎様より出立ち、則御酒下さる。宮川へ八十丁 川有り、三日市の御馳走にて無銭にて渡る。 | |

| この様に精細な参宮道中記を残しているが、御師三日市太夫次郎と地方農民との交わりの深さや、伊勢神宮に対する信仰の篤さを示す好資料である。 | |

| 次に、「江戸藩邸御納戸日記抄」、「同御用部屋日記抄」に出てくる参宮関係記録を紹介すると、 | |

| 天明9年(1789)閏6月26日 |

| 御在所百姓参宮の者名前、下村郷大名主阿部五郎助、蔵村小名主八郎兵衛、同村百姓吉左工門・助八・嘉助・伊助・夘兵衛、右の内喜助道中にて足怪我致し候に付き、拝借願い出侯所、願の通り金弐両拝借仰せ付けられ候。尤も仲間四人の者証人壱札御作事方今野兵衛迄差出し申し侯。御在所に於て上納仕る可く侯由。今朝出立ち仕り侯。 | |

| 寛政3年(1791)5月1日 | |

| 御在所より御百姓7人、伊勢参宮下向に付き到着仕り侯段上聞に達す。 |

| 寛政4年(1792)4月15日 | |

| 昨日御在所川内郷・直根郷の御百姓4人、参宮下向に付き到着、尤も往来持参 (通行手形)仕り侯に付き、御賄い下し置かれ侯。 | |

| 寛政9年(1797)4月5日 | |

| 御在所前郷・河内郷御百姓4人、参官下向参着に付き御賄い下さる。例の如し。 |

| とこの様に、国元の御百姓が伊勢参宮の途次、必ず江戸の藩邸に御挨拶に伺い、藩邸では賄いを下さるのが例であったようだ。 |

| また、国元の侍が江戸に出て、願出が許されて参宮を果した事も記載されている。 |

| 文化7年(1810)「親章公御代江戸御納戸日記抄」、2月25日の項に | |

| 一、菅原九十九・前田清右街門 右願い済みの上、伊勢参宮・京都干龍院御廟参 拝・讃州金毘羅参り等のため今日出立ち。 | |

| 同年4月22日 | |

| 一、菅原九十九・前田清右衛門参宮並びに上京いたし今日帰着候段、御聞に達 す。 | |

| 文化12年(1815)、「親章公御代江戸御納戸日記抄」、7月21日の項にも 一、金子良八先達て、伊勢参宮仕りたく願い出、願の通り仰せ付けられ、今日出立 ち仕り侯届けこれあり。などが侍方の参宮の例である。更には、江戸勤番を終えた 中間が参宮願い出た例や、殿様の参勤交代で江戸へお供した中間が、任務を終え た帰りに伊勢参宮願い出た次のような記録もある。 | |

| 文化10年(1822)、「親章公御代江戸御納戸日記抄」、4月15日の項に | |

| 今朝御供にて罷り登り侯御足軽五人、中問十五人御差戻し成され侯。御中問六人 参宮仕り度願いに付き、御家老衆より手形下され侯。とあり、御中問十五人中六人 の者は江戸御家老より、通行手形をいただいて伊勢参宮を果し、国元に無事帰っ たものと思う。 | |

| 御納戸日記抄や御用部屋日記抄は、共に1700年代後半からのものであるが、上級武士から御足軽・御中間、又、商人・農民とこぞって伊勢参宮を志した当時を、日記抄を通して知ることが出来る。 |

| 2.御領分中覚書にある神明宮 |

| 鳥海町指定有形文化財(書跡・古文書)となっている、高橋建家文書「御領分中覚書」と称する古文書が有る。 |

| 本文書の最末尾には、本文書成立の事由が次の様に記されている。 |

| 右は高柳安左衛門殿(江戸御家老)御名代として、金子久左衛門殿(在邑御家老)小 助川治郎右衛門殿(大目附)御同道にて、御領分中御廻郷成され侯節、郷々村々本新 田高・大小之名主・組頭・家数・人数・神社仏閣・古跡・深山幽谷・白他之堺・山川・道 路・産物有無・荒城・論所委細之を記す可き旨仰せ付けられ侯得共、御領内遠近広き 故、たしかに相知り難き所多く、故に粗々に之を記し畢る。 |

| 宝暦8年寅10月 |

| 宝暦8年(1758)は、矢島九代生駒親賢公の御代で、宝暦6年より領内を廻り、ときの郡奉行によってまとめ上げられた貴重な記録文書である。 |

| 本覚書の中の、現在の矢島町は前郷と向郷の二郷で、その中の神社仏閣で一番多いのが山神宮で総計31、次が観音堂で14、三番目が神明宮で11、続いて瀧不動8、歳ノ神8、稲荷宮7、地蔵6と続いている。 |

| 周囲が総て山に囲まれている矢島であれば山神宮が抜けて多いのは出然である。次に観音・不動・地蔵は共に庶民信仰として民衆の間に抜群の人気を得た守り本尊であり、十一社の神明宮と七社の稲荷宮は、農耕の神として祀られたものであろうか。 |

| 次に覚書に記載されている神明宮の所在を列挙する。 |

| 田中町後 | 一、神明宮 | 宮主 小左衛門 |

| 城内村 御城内神社として、稲荷堂・如意堂・熊野堂・天満宮・愛宕山・愛染堂の次に |

| 一、神明宮 御祈祷所十社の内 別当 実相院 現在水上神明社(戊辰後移転) |

| 荒沢村 | 一、神明宮 | 主 | 太兵衛 | 現在針ケ岡集落氏神 | |

| 須郷田村 | 一、神明宮 | 宮主 | 作兵衛 | 現在相庭館八幡社に合併 | |

| 新所村 | 一、神明宮 | 宮主 | 八右衛門 | ||

| 坂之下村 | 一、神明宮 | 主 | 助左衛門 | ||

| 八ツ杉村 | 一、神明宮 | 宮主 | 覚右衛門 | 現在水上神明社に合併 | |

| ながとろ | 一、神明宮 | 宮主 | 治郎左衛門 | 現在長泥集落氏神 | |

| 行平 | 一、神明宮 | 宮主 | 仁右衛門 | ||

| 川原村 | 一、舞杉神明宮 | 宮主 | 覚右衛門 | 現在川原・小坂集落氏神 | |

| 木在村 | 一、上ノ平神明宮 | 宮主 | 道伯 | 現在堂宇なく竹林となっている。 |

| 以上11の神明宮が、いまから242年前にそれぞれ祀られていた事が御領分中覚書によって知ることが出来るが、いつ・だれが・どこから・どのような理由で勧請し祀ったものかは全く明らかではないが、伊勢信仰の一端を知る貴重な資料である。 |