○由利本荘市ガス保安規程

平成17年3月22日

公営企業管理訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保安管理体制(第3条―第10条)

第3章 保安に関する教育(第11条・第12条)

第4章 保安のための巡視、点検及び検査(第13条―第15条)

第5章 ガス工作物の修理等(第16条)

第6章 ガス工作物の運転操作(第17条・第18条)

第6章の2 サイバーセキュリティの確保(第18条の2)

第7章 導管の工事方法(第19条―第24条)

第8章 導管(その附属設備を含む。)及び昇圧供給装置の工事現場の責任者の条件及び保安監督体制(第25条・第26条)

第9章 他工事に関する導管の維持及び運用(第27条―第32条)

第10章 災害その他非常の場合の措置(第33条―第43条)

第11章 その他保安に関し必要な事項(第44条・第44条の2)

第12章 保安記録(第45条・第46条)

第13章 雑則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第24条第1項及び第64条第1項の規定に基づき、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての基本的事項を定めることにより、ガス工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、由利本荘市ガス事業(以下「ガス事業」という。)のガス小売事業(供給区域外で特定ガス発生設備においてガスを発生させ供給するガス小売事業を除く。)及び一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の保安管理に適用する。なお、ガス事業以外の者が所有又は占有するガス工作物の保安管理を行うことについては、当該ガス工作物の設置場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾がある場合に、この訓令を適用するものとする。

2 前項のうち、ガス事業以外の者が所有又は占有するガス工作物の予防保全のための工事等を行うことについては、当該ガス工作物の所有者又は占有者の申込みがある場合に、この訓令を適用するものとする。

3 ガス事業のガス工作物とガス事業以外の準用事業者等の設置するガス工作物との責任分界点は、これに関する特別の契約のある場合を除き、財産分界点と一致するものとする。

第2章 保安管理体制

(保安管理組織)

第3条 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する業務の保安を管理する者の組織は、次に定める。

(1) 製造所、ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業所(以下「製造所等」という。)には、保安統括者を置く。この場合において、保安統括者は、当該製造所等の長をもって充てる。

(2) 製造所等には、別表第1に定めるところにより、保安主任者を設置する単位ごとに保安主任者を置く。この場合において、保安主任者は、ガス主任技術者免状を有する者又はこれに準ずる必要な知識及び経験を有する者を充てる。

(3) 製造所等には、必要に応じ、保安係員を置く。この場合において、保安係員は、ガス主任技術者免状を有するもの又はガス工作物の工事、維持又は運用の保安に関する必要な知識と経験を有する者をもって充てる。

(保安統括者等の職務)

第5条 第3条に規定する保安管理組織における保安に関する職務は、次によるほか、由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業管理規程(平成17年由利本荘市公営企業管理訓令第1号)による。

(1) 保安統括者は、次に定める職務を行う。

ア 製造所等のすべてのガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務を統括管理する。

イ ガス主任技術者の意見を尊重し、これに基づく改善策の実施に努める。

(2) 保安主任者は、保安統括者の指示により、次に定める職務を行うとともに、保安係員(保安係員を置かない製造所等にあっては、運転員、作業員又は導管の工事現場の監督者)を指揮する。

ア ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための計画を作成する。

イ 保安に関する諸規程の制定及び改廃について立案する。

ウ 事故内容の審査に参画する。

エ 法令に基づいて所管官庁に提出する報告書のうち、ガス工作物の工事、維持又は運用の保安に関するものについての審査に参画する。

オ 第11条に定める教育及び訓練計画のうち、当該製造所等に係る計画を作成し、必要な場合には実施する。

カ 第45条の規定による記録を確認する。

(3) 保安係員は、保安主任者の指示により、運転員、作業員又は導管の工事現場の監督者を指揮し、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安の確保に努める。

(ガス主任技術者の選任)

第6条 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に当たらせるため、ガス事業法第25条及び第65条に定めるところにより、ガス主任技術者を選任する。

2 ガス主任技術者には、原則として、保安統括者又は保安主任者に選ばれた者をもって充てる。

(ガス主任技術者の職務等)

第7条 ガス主任技術者は、法令及びこの訓令を遵守して、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を誠実に行うことを任務とし、次に定める職務を遂行する。

(1) 保安統括者等以外の者がガス主任技術者の場合において、ガス工作物の工事、維持及び運用に関し保安上必要なときには、保安統括者に対し具体的な措置等につき意見具申及び助言を行う。

(2) ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画を審査する。

(3) この訓令の改正又は保安に関する諸規程の制定及び改廃に際して必要な場合には、意見を述べる。

(4) 事故内容を審査する。

(5) 法令に基づいて所管官庁に提出する報告書のうち、ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものを審査する。

(6) 法令に基づく使用前自主検査及び定期自主検査を統括する。

(7) 原則として、所管官庁が法令の規定に基づいて行う検査に立ち会う。

(8) ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する教育の計画を審査する。

(9) この訓令の実施状況の把握に努める。

2 ガス主任技術者は、職務遂行上必要な場合には、保安関係の資料の提出を求めることができる。

(ガス主任技術者不在時の措置)

第8条 保安統括者は、ガス主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておく。

2 代行者は、ガス主任技術者の不在時には、ガス主任技術者に指示された職務を誠実に遂行する。

(ガス主任技術者の解任)

第9条 ガス主任技術者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任される。

(1) 異動による転出

(2) 解職

(3) 長期にわたる出張、病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

(4) 法令若しくはこの訓令に定めるところに違反したとき、又はその職務を行わせることが保安の確保上不適当と認められるとき。

(導管埋設図等の整備等)

第10条 導管については、その埋設位置、深さ、圧力等に関する図面を常時整備し、関係事業所等に備え付け、導管の保安の確保のためその十分な活用を図る。

第3章 保安に関する教育

2 保安に関する教育及び訓練の内容は、原則として次に定めるものとし、対象者に応じて必要なものを実施する。

(1) ガス工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(2) ガス工作物の工事、維持及び運用の業務に従事する者としての基本的心構え等保安意識の徹底強化に関する事項

(3) 事故時及び非常災害時の措置に関する事項

(4) 消防法令等火災予防に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、保安に関し必要な事項

(ガス漏えい、導管事故等の処理に携わる職員に対する保安教育の実施)

第12条 ガス漏えい、導管事故等の処理に携わる職員に対し、毎年作成する計画により保安教育を実施する。

2 前項の保安教育の内容は、原則として次に定める事項とする。

(1) ガス漏えい、導管事故等に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(2) ガス漏えい、導管事故等の処理の業務に従事する者としての基本的心構え等保安意識の徹底強化に関する事項

(3) ガス漏えい、ガス事故等処理要領に関する事項

(4) ガス漏えい及び爆発事故の防止対策に関する消防機関との申合せに関する事項

第4章 保安のための巡視、点検及び検査

(工事のための巡視、点検及び検査の基準)

第13条 ガス工作物の工事に当たっては、工事の保安に関して十分な計画を立てるとともに、適宜、巡視及び点検を行う。

2 工事中及び工事完了時において、当該工作物が、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準」という。)に適合しているか否かについて検査を行う。なお、小延長、メーター取替え等の軽微な工事の検査については、工事完了時のみ適用する。

3 前項の検査は、原則として次に掲げる事項について確認する。

(1) 当該工事に係る保安措置

(2) 主要材料及び構造

(3) 溶接検査

(4) 耐圧試験

(5) 気密試験

4 第2項のうちガス工作物(導管(その附属設備を含む。)と昇圧供給装置を除く。)の検査は、原則として次に掲げる事項について確認する。

(1) 当該工事に係る他のガス工作物の保安措置

(2) 基礎工事の実施状況

(3) 計測装置

(4) 保安装置等

(維持のための巡視、点検及び検査の基準)

第14条 ガス工作物(第9章に定める他工事に関するものを除く。)を技術基準に適合するよう維持するため、巡視、点検及び検査(法令で定める定期自主検査を含む。)を行う。

2 巡視、点検及び検査の頻度と内容は、別表第4に定める。

3 前項によるほか、必要に応じ、随時、巡視、点検及び検査を行う。

(技術基準に適合しない場合の処置)

第15条 ガス工作物の巡視、点検及び検査を実施した結果、技術基準に適合しない事項を発見した場合には、臨機に保安確保のための応急措置を講ずるとともに、速やかに技術基準に適合するよう改善する。

第5章 ガス工作物の修理等

(修理等)

第16条 ガス発生設備、ガスホルダー又は附帯設備のうち液化ガス用貯槽(以下この条において「主要ガス工作物」という。)の修理等は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行う。

(1) 修理等を行うときは、必要に応じ、あらかじめ修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め修理等は当該作業計画に従って行うこと。

(2) 修理等を行うときは、必要に応じ、あらかじめその内部のガスを不活性ガス(ただし、空気は除く)又は液体で置換する等の危険を防止する措置を講ずること。

(3) 修理等のため作業員が主要ガス工作物内に入るときは、前号の規定による置換用ガス又は液体が空気で再置換されていること。

(4) 主要ガス工作物を開放して修理等を行うときは、当該工作物のうち開放する部分に他の部分からガスが流入することのないよう当該開放部分の前後のバルブを閉止し、かつ、遮断板を施す等の措置を講ずること。

(5) 前号の規定により閉止されたバルブ(操作ボタン等により開閉する場合には、当該操作ボタン等)又は遮断板には、操作してはならない旨の表示又は施錠をする等の措置を講ずること。

(6) 修理等が完了したときは、当該主要ガス工作物が正常に作動することを確認した後でなければ、ガスの製造等に使用しないこと。

第6章 ガス工作物の運転操作

(運転操作の基本事項)

第17条 ガス工作物の運転操作は、機器の性能及び取扱方法を熟知し、十分保安を確保した上で行う。

2 ガス工作物の運転操作を行う部署は、原則として関係部署と緊密な連絡をとり、あらかじめ定められた方法、手順等に基づいてこれらを行う。

3 製造所等において、相互に関連のある運転操作を行う必要のある場合は、関係部署と緊密な連絡を取りこれを行う。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(運転操作方法の細目)

第18条 ガス工作物の運転操作の方法は、別に定める運転操作要領による。

2 運転操作要領は、次に掲げるガス工作物につき定める。

(1) ガス発生設備

(2) ガスホルダー

(3) 整圧器

(4) ガス遮断装置(昇圧、減圧等供給操作に係るものに限る。)

(5) 前各号の設備に係る運転操作を必要とする附帯設備

3 運転操作要領は、原則として次に掲げる事項につき必要な記載をする。

(1) 起動、停止及び運転の操作の方法に関する事項

(2) 緊急停止の操作の方法に関する事項

(3) 警報装置から警報が発せられた場合の措置に関する事項

(4) ガスの置換の操作の方法に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、運転操作に関し特に重要と思われる事項

第6章の2 サイバーセキュリティの確保

(サイバーセキュリティの確保)

第18条の2 サイバーセキュリティの確保に係る次の事項は、別に定める要領に従って行う。

(1) サイバーセキュリティ対策の推進体制に関する事項

(2) 設備・運用のセキュリティ対策に関する事項

(3) セキュリティ事故発生時の対応に関する事項

第7章 導管の工事方法

(ガスの遮断)

第19条 導管の工事を行うためガスを遮断する場合には、次に定めるところにより行う。

(1) ガスを遮断する場合には、関係先と打ち合わせの上、次の事項を行う。

ア 供給を一時制限し、又は中止する必要が生じた場合には、需要家に日時(供給を再開する日時を含む。)を通知する。

イ 供給を中止した場合において、その供給を再開する場合には、あらかじめ当該需要家のメーターガス栓及びすべてのガス栓が閉止されていることを確認するとともに、必要に応じて、点火試験を行う。

ウ 仮連絡等を行う場合には、供給圧力を維持する。

エ 遮断する導管が当該導管であることを図面等により確認する。

(2) 低圧管の遮断は、ガスの圧力及び管径を考慮して行い、越しガスの有無を調べ、必要に応じ越しガスを放出する措置を講ずる。

(3) 中圧管の遮断は、整圧器、バルブ等を用い圧力を下げ、低圧管に準じて行う。

(4) 遮断作業は、迅速に行い、放出ガスを最小限にとどめる。ただし、活管遮断工法を用いる場合はこの限りでない。

(穿孔)

第20条 導管を穿孔する場合には、次に定めるところにより行う。

(1) 穿孔する導管が、当該導管であることを図面等により確認する。

(2) 穿孔は、原則として異形管を避け、管接合部又は穿孔部から適当な間隔を取る。

(3) 穿孔作業は、必要に応じて、ホースマスク等を着用して行う。

(4) 穿孔機を取り外す場合は、放出ガスを最小限にとどめる。

(導管等の撤去)

第21条 導管の撤去の工事を行う場合には、次に定めるところによる。

(1) 管を切断又は分離する場合には、火気の使用を避ける。やむを得ず火気を使用する場合には、管内のガスパージを十分に行う。

(2) 残置管にする場合には、ガスパージ等の必要な措置を講ずる。

2 水取り器の立管を撤去する場合には、水取り器の立管下部から撤去する。やむを得ず立管の一部を残す場合は、必要な防護の措置を講ずる。

(導管の接合方法)

第22条 導管の接合方法は、圧力及び材料に応じて技術基準の解釈例に示された方法又はそれと同等以上の性能を有する方法(以下「解釈例等」という。)による。

(耐圧試験及び気密試験)

第23条 耐圧試験及び気密試験を行う場合には、解釈例等により行い、試験中は、必要に応じて保安の措置を講ずる。

(ガスへの置換)

第24条 ガスへの置換をする場合には、次に定めるところにより行う。

(1) 不活性ガス(空気等を含む。)から供給ガスに置換する場合には、不活性ガス(空気等を含む。)が放出される周囲の状況等に注意し、必要に応じて、立て管を立てて行う。

(2) 供給ガスの開通は、ガスへの置換を確認した後に行う。

第8章 導管(その附属設備を含む。)及び昇圧供給装置の工事現場の責任者の条件及び保安監督体制

(工事現場の監督者及び責任者)

第25条 導管(その附属設備を含む。)及び昇圧供給装置に関する工事の実施に当たっては、監督者を定めるとともに、現場ごとに工事現場の責任者を置く。ただし、導管埋設位置の確認、電気防食用ターミナル工事等の軽微な工事現場の責任者については、必要に応じて置く。

2 監督者は、第13条第3項に掲げる事項について、工事中及び工事完了時において、当該ガス工作物が技術基準に適合しているか否かについて確認するとともに、責任者に当該工事について必要な指示を行う。なお、小延長、メーター取替え等の軽微な工事の監督者の確認については、工事完了時のみ適用する。

3 責任者は、前章に定める方法に従って工事を実施し、監督者の指示に従う。

(安全作業)

第26条 導管(その附属設備を含む。)と昇圧供給装置の工事をする者は、次に定めるところにより施工する。

(1) 必要に応じて安全作業用具及び救護用具類を使用する。

(2) 工事中は、火気に注意する。

(3) マンホール等の酸欠のおそれのある場所で作業する場合には、酸欠防止の措置を講ずる。

第9章 他工事に関する導管の維持及び運用

(協定の締結)

第28条 他工事企業者とは、必要に応じて、別に定める「ガス供給施設の保安に関する協定書(標準)」に準拠して協定の締結を図る。

(他工事の把握)

第29条 他工事の把握については、道路管理者主催の道路調整会議、前条の協定等に基づく他工事企業者からの工事の施工に伴う照会文書等によるほか、日常の業務を通じて把握に努める。

2 前項により他工事の施工を把握した場合には、導管の維持及び運用に影響があると判断される他工事について、当該他工事企業者と導管防護の方法等について協議し、保安措置を講ずる。

(協議、巡回及び立会いの方法)

第30条 他工事に係る次の業務については、別に定める他工事協議巡回立会要領に従って行う。

(1) 前条第2項の協議

(2) 他工事により影響があると判断されるガス供給施設に対する巡回

(3) 試掘調査、くい打ち、防護工事、埋戻し等の他工事の工程において、協議の結果必要とされる立会い

(他工事に係る教育の計画、実施)

第31条 他工事に係る教育の計画作成部署は、他工事の現場に携わる巡回員及び立会員に対し、別表第6に従い毎年作成する計画により、教育を実施する。

(緊急時における警察署及び消防署への連絡)

第32条 他工事の現場から事故の通報を受けた際及びガスの漏えいを発見し、それに対して緊急に措置する必要がある場合には、その規模及び状況並びに協力を必要とするか否かを可及的速やかに所轄の警察署及び消防署に連絡する。

第10章 災害その他非常の場合の措置

(災害防止のための体制の確立)

第34条 台風、洪水、高潮、地震、津波、火災その他による広範囲にわたるガス工作物の被害及びガスによる2次災害の防止、軽減及び早期復旧を図るため、緊急措置及び復旧活動のための組織、人員、器材及び図面等の整備を図るとともに、迅速な対応をなし得る体制を確立する。

2 災害の発生が予想され、又は発生した場合には、必要に応じ対策本部を設置する。なお、地震が発生し、気象庁の発表した震度階が5弱以上の場合は、対策本部を設置するとともに、あらかじめ定められた職員が自動出動する。

3 自社構内にあらかじめ対策本部となるべき場所を定め、その場所を職員及び関連工事会社社員に周知徹底するとともに、災害時優先電話、通信機器、被害状況報告書、需要家名簿等所要の設備及び資料を設置する。

4 対策本部長が出社困難な場合を想定し、あらかじめ本部長代行者を定める。

(関連工事会社等との協力体制)

第35条 前条に定める事項については、あらかじめ関連の工事会社等に周知するとともに、災害防止のための人員や資機材の提供に関する協力体制を確立しておく。

(防災関連機関との情報連絡)

第36条 災害の発生が予想され、又は発生した場合に、消防、警察、地方自治体等各防災関係機関との相互の情報連絡が円滑に行えるよう、あらかじめ情報連絡の方法を確認しておく。

(広報活動)

第37条 平常時には、災害発生時の広報活動ができるだけ円滑に行えるよう準備しておくとともに、発生時は、その直後、ガス供給停止時、復旧作業中及び復旧完了時の各時点において、その状況に応じた広報活動を行う。

2 災害発生後、ガス供給を継続する地区の需要家に対しては、必要に応じて保安確保のための広報活動を行う。

(非常災害時の措置に係る教育及び訓練)

第38条 災害時の動員により、応急処理又はガス漏れ通報の受付に携わる職員については、第41条第3項に規定するガス漏えい及びガス事故等処理要領を中心とした教育を実施する。

2 第11条第2項第3号に規定する非常災害時の措置に関する教育の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急措置のための態勢に関する事項

(2) 動員基準、動員方法に関する事項

(3) 職員の果たすべき役割に関する事項

(4) 供給停止判断の基準に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害時の措置に関し必要な事項

3 第11条第2項第3号に規定する非常災害時の措置に関する訓練の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常態勢の確立に関する事項

(2) 関連工事会社との連携に関する事項

(3) ガス工作物の巡視、点検に関する事項

(4) 供給停止の方法に関する事項

(5) 防災に関する設備、資材等の確保、点検に関する事項

(6) 需要家等に対する広報活動に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、災害時の措置に関し必要な事項

(地震時の供給停止判断)

第39条 地震が発生した場合、次に掲げるような大きな災害が確認されたブロックでは、直ちにガス供給を停止(第1次緊急停止)する。

(1) 地震計のSI値が60カイン以上を記録した場合

(2) 製造所又は供給所ガスホルダーの送出量の大変動、主要整圧器等の圧力の大変動により供給継続が困難な場合

2 地震が発生した場合、地震計のSI値が30カイン以上60カイン未満程度を記録したブロックでは、緊急巡回点検やガス漏えい通報の受付状況などから経時的に得られる被害状況により、次の各号に掲げるような二次災害の発生が予想される場合には、速やかにガスの供給を停止(第2次緊急停止)する。

(1) 道路及び建物の被害状況や主な導管の被害状況から、ガス工作物の被害が甚大であることが容易に推測出来る場合

(2) ガス漏えい通報等により発見されたガス工作物の被害状況が緊急時対応能力を超える恐れのある場合

(非常災害時の救援の要請)

第40条 地震、洪水等により広範囲にわたり供給停止が発生した場合は、地震、洪水等非常事態における救援措置要綱(日本ガス協会)に基づき、当該日本ガス協会地方部会へ、救援要請する。

(ガス漏えい及び導管事故等に対する措置)

第41条 ガス漏えい、導管事故等の未然防止及びその拡大防止を図るため、需要家等からのガス漏えい等の通報に対する受付及び連絡を迅速かつ確実に行う。

2 ガス漏えい及び導管事故等が発生し、又は発生するおそれがある場合には、通報の内容に応じて一般出動、緊急出動又は特別出動により現場に出動し、状況に応じた適切な処理を迅速に講ずる。

3 ガス漏えい、ガス事故等の通報に対する受付及び連絡並びにガス漏えい、ガス事故等の処理体制及び処理の方法の詳細は、別に定めるガス漏えい及びガス事故等処理要領による。

(事故発生時の体制)

第42条 事故発生時には、事故拡大の防止及び復旧のため、保安統括者があらかじめ定める事故の程度に応じた体制(ガス漏えい、導管事故等に係る場合には、ガス漏えい及び導管事故等処理要領)に従い、速やかに措置を講ずる。

(器材等の整備)

第43条 災害及び事故の発生時の被害を最小限にするための応急措置に必要な器材及び早期復旧を図るために必要な器材の整備を図る。

2 復旧が長期化した場合に備えて、需要家の生活支援のための代替熱源等の確保の手段について、あらかじめ調査しておく。

第11章 その他保安に関し必要な事項

(導管の改修)

第44条 導管の改修は、その対象の優先順位付け等の計画に基づき実施する。なお、ガス事業以外の者が所有し、又は占有する導管については、所有者又は占有者の理解に基づき、その申込みによって行うものとする。

(導管を接続しているガス事業者との連絡)

第44条の2 災害の発生が予想され又は発生した場合に、導管を接続しているガス事業者との情報連絡が相互に円滑に行えるよう、あらかじめ連絡体制について取り決めを行うとともに、情報連絡の方法を確認しておく。

第12章 保安記録

(記録)

第45条 ガス工作物の工事、維持及び運用に関し次の事項について記録する。

(1) 第13条第5項に係る法令で定める事項の記録

(3) 第14条のうち法令で定める定期自主検査に係る事項の記録

(5) 第15条に係る処置の記録

(6) ガス発生設備の重要な運転操作に関する記録

(7) 事故の記録

(記録の保存期間)

第46条 前条に規定する記録の保存期間は、次の定めるところによる。

(4) 前条第7号に掲げる記録 10年

第13章 雑則

(改正)

第47条 この訓令を改正しようとする場合は、ガス主任技術者の意見を聴かなければならない。

(この訓令に違反した者に対する措置)

第48条 この訓令に違反した者に対する措置は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに由利本荘市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年由利本荘市条例第30号)及び由利本荘市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年由利本荘市条例第32号)の例による。

(その他)

第49条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス保安規程(平成12年本荘市ガス水道局訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年8月31日公企管理訓令第4号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

附則(平成21年10月1日公企管理訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年4月1日公企管理訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日公企管理訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月20日公企管理訓令第4号)

この訓令は、令和元年9月20日から施行する。

附則(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日公企管理訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保安主任者を設置する単位 |

課及び班又はこれに準ずる単位 |

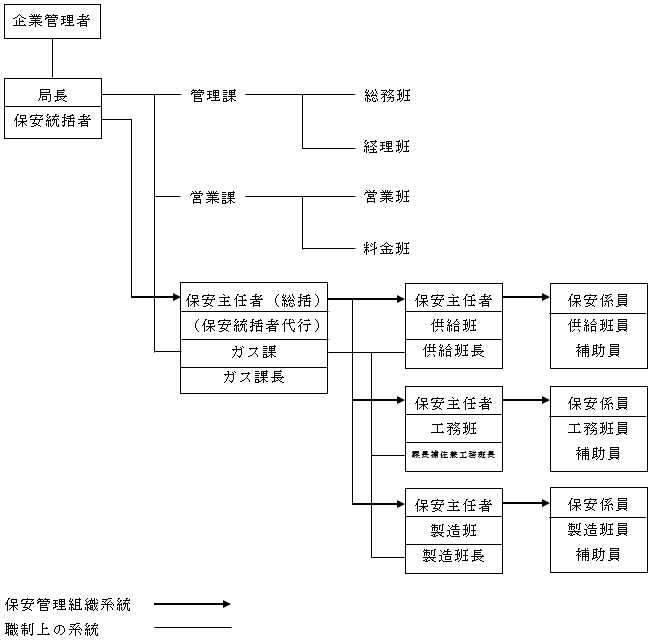

別表第2 保安管理組織(第4条関係)

備考

保安係員:ガス工作物の工事、維持又は運用に関し通算し1年以上の経験年数を有する者

別表第3(第13条関係) 使用前検査対象の工事

工事の種類 | 使用前検査対象 | |||

製造所の設置の工事 | 設置(下記「製造設備の設置の工事以外の変更の工事」又は後述の「特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事」に該当する設置の工事に限る。) | |||

製造所の変更の工事(特定製造所に係るものを除く。) | 製造設備の設置(注1) | 設置(下記「製造設備の設置の工事以外の変更の工事」に該当する設置の工事に限る。) | ||

製造設備の設置の工事以外の変更の工事 | ガス発生設備 | ガス発生器 | 1 設置 | |

ガスホルダー | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 最高使用圧力の変更を伴うものであって、変更後の最高使用圧力が高圧又は中庄となるもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。) (5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの 3 取替え | |||

液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。) | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 3 取替え | |||

熱交換器(不活性ガス(空気を含む。以下同じ。)若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものを除く。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの | |||

(注)

製造設備とはガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)並びにそのガス発生設備と一体となってガスの製造の用に供されるガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備の総合体をいう。

別表第4 維持のための巡視、点検及び検査(法令で定める定期自主検査を含む)の頻度と内容(第14条関係)

(1) 巡視・点検

設備名 | 最高使用圧力 | 頻度 | 巡視、点検の内容 | ||

高圧 | 中圧 | 低圧 | |||

ガス発生設備(特定ガス発生設備、移動式ガス発生設備を除く。) | ― | ○ | ― | 1日に1回以上 | (巡視及び点検) 1 外観による変形、破損等の有無 2 臭気又はガス検知器による漏えいの有無 3 計測器等による温度及び圧力の確認並びに当該工作物の最高使用温度及び最高使用圧力との対比 4 自動制御装置の運転状況の確認 5 回転機器類の定格出力との対比 6 寒冷地にあっては、作動部の凍結の有無 7 目視、液面計等による液面の確認 |

ガスホルダー | ― | ○ | ― | 7日に2回以上 | |

附帯設備(冷凍設備及び液化ガスを通ずるものを除く) | ― | ○ | ― | 7日に2回以上 | |

附帯設備(液化ガスを通ずるものに限る) | ― | ○ | ― | 1日に1回以上 | |

移動式ガス発生設備 | ○ | ○ | ○ | 3日に1回以上 ただし、大容量(注1)以外の一の使用者の場合ボンベ交換時までに1回以上 | 1 外観による変形、破損等の有無 2 臭気又はガス検知器による漏えいの有無 3 残存量の確認 4 供給圧力の確認(一の使用者以外の場合) |

整圧器 | ― | ○ | ○ | 1箇月に1回以上(注2) | 臭気又はガス検知器による漏えいの有無及び圧力計による圧力の異常の有無 |

(注1)移動式ガス発生設備であって貯蔵能力が液化ガスの場合100kg、圧縮ガスの場合30m3を超えるものをいう(技省令第6条第8項)

(注2)整圧器からの漏えい及び圧力が測定できる遠隔監視装置が設置されている整圧器にあっては、それによる監視に置き換えることができる。

(2) 検査

設備名 | 最高使用圧力 | 頻度 | 検査の内容 | |||

高圧 | 中圧 | 低圧 | ||||

ガス発生設備(特定ガス発生設備、移動式ガス発生設備を除く。) | ― | ○ | ― | 25箇月に1回以上(注3) | 1 外観検査、(必要に応じ、カラーチェック、磁粉探傷、超音波探傷等) 2 ガス発生設備については開放(注4)による内部検査 3 安全弁の損傷の有無(必要に応じ、その機能の確認) 4 破損板又は爆発扉の損傷の有無 5 自動保安機構の作動性(必要に応じ、警報装置及び計測装置の校正) 6 回転機器類の振動 7 ガスホルダー及び貯蔵容量が1,000キロリットル以上の液化ガス用貯槽の基礎レベルの確認(注5) 8 法令で定める定期自主検査においては、定期自主検査要領による | |

ガスホルダー | ― | ○ | ― | 25箇月に1回以上 | ||

附帯設備(冷凍設備及び液化ガスを通ずるものを除く) | ― | ○ | ― | 13箇月に1回以上(注3) | ||

附帯設備(液化ガスを通ずるものに限る) | ― | ○ | ― | 13箇月に1回以上(注3) | ||

移動式ガス発生設備 | ○ | ○ | ○ | 37箇月に1回以上 | 安全弁、緊急停止装置の作動の確認 | |

導管 | (技省令第51条による漏えい検査) | ― | ○ | ○ | 技省令第51条による | 技省令第51条及び解釈例等による |

整圧器 (入口に不純物を除去する装置がある整圧器であって、1の使用者にガスを供給するためのもの、並びに整圧器及び不純物除去装置の異常時に供給安定性が確保できるもの(注6)を除く) | ― | ○ | ○ | 入口に不純物を除去する装置がない整圧器 …14箇月に1回以上 最高使用圧力が0.3MPa未満で、整圧器の入口の内径が60mm以下のもの、及び不純物を除去する装置であって、道路に平行して埋設されている導管からガスの使用者が所有、又は占有する建物に引き込むための導管上に設置された整圧器及び不純物除去装置 …124箇月に1回以上(注7) その他の整圧器及び不純物を除去する装置 …76箇月に1回以上(注7) | 分解点検 | |

不純物を除去する装置 (1の使用者にガスを供給するためのもの、並びに整圧器及び不純物除去装置の異常時に供給安定性が確保できるもの(注6)を除く) | ||||||

昇圧供給装置 | ○ | ― | ― | 14箇月に1回以上 | 解釈例等による点検 | |

(注3)以下に示す設備の場合の検査の頻度は、以下に示す頻度とする。

(1) 不活性ガス等*を通ずる設備の場合は、「必要のつど」。

(2) 天然ガス等*を通ずる熱交換器及び熱量調整装置に属する容器の場合は

(a) 年間の運転時間が、2,000時間以内のものは、「37箇月に1回以上」

(b) 年間の運転時間が、2,000時間を超えるものは、「25箇月に1回以上」

(*語句の説明)

・不活性ガス等とは、不活性ガス、不活性の液化ガス及び空気をいう。

・天然ガス等とは、天然ガス、液化天然ガス及び液化石油ガス(気化したガスを含む)をいう。

(注4)開放とは、経年劣化のおそれのある部位に対して、外部から適切に検査を行うことを含む。

(注5)ガスホルダー(高圧のものを除く。)及び貯蔵容量が1,000キロリットル以上の液化ガス用貯僧の基礎レベルの確認で、次のいずれにも該当するものにあっては、3年に1回とすることができる(沈下状況の測定を行わない期間においては、1年に1回以上目視による検査を行うものとする)

(1) 設置後5年以上経過したものであること。

(2) 過去3年の測定結果が、いずれも次の式を満足するものであること。

h/L≦0.005

この式において、h及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。

h ガスホルダー及び貯僧の沈下による傾斜の勾配が最大となる基礎面又は底板上の二点間(以下、「二点間」という。)のレベル差(mm)

L 二点間の水平距離(mm)

(注6)整圧器及び不純物除去装置の異常時にも供給の継続が可能で、かつ2次側の圧力上昇を防止できる装置が設置されているもの。

(注7)整圧器の長期性能が確認されたものについては、点検の頻度をその長期性能を満足させる範囲内に置き換えることが出来る。

別表第5(第25条関係)工事現場の監督者及び責任者の実務経験期間

施工する工事の区分 | 経験期間 |

本支管及び供給管工事 | 1年以上 |

内管工事 | 6箇月以上 |

小延長、メーター取替え等の軽微な工事 | 3箇月以上 |

別表第6(第31条関係)教育計画

下表に示す教育を年1回以上実施する。

教育項目 | 対象者 |

保安規程について(他工事関連事項) | 巡回員 立会員 |

他工事協議巡回立会要領について | 同上 |

ガス漏えい及びガス事故等処理要領について | 同上 |