| 陣屋と城 |

| 陣屋というのは、元来「軍営」の称であった。徳川時代においては「小藩では城を城と称することができないで、陣屋と呼んだ」と説明しているようであるが、殿居袋(とのいぶくろ)という本には「万石以下を長局並びに陣屋と唱えること」と書いている。これは文政6年7月に、曾我伊賀守から問い合わせがあって「万石以下三千石以上のもの、長局と唱え侯ても相済み申すべく侯や」また、「万石以下三千石以上の知行所代官差し置かれ侯所、陣屋と相唱えること苦しからず侯や」ということであった。 |

| これに対する付紙、すなわち返答書は次のようにたっている。 |

|

付一、 |

「御書面の、万石以下三千石以上を「長局」と唱え侯儀、御定めもこれなく侯えども、これあるまじき儀と存じ侯」とある。名文の定めはないが、これあるまじき儀、つまり差しつかえがないと思われるという答である。 |

|

付二、 |

「御書両の万石以下三千石以上にて、「交代寄合等」の在所の居所を「陣屋」と相唱え申すべく侯えども、代官差し置き侯場所、陣屋と唱え侯儀これなき事と存じ侯」と答えている。 |

| これによって、交代寄合等は長局といっても、また陣屋といっても差しつかえない、という解釈がなされたものであろう。したがって、矢島藩の場合は、八千石・交代寄合であるから、その域は八森城ではなく、明らかに「八森陣屋」と呼ぶべきものであることが理解できる。 | |

| また、大名の領地の大小によって、国持18家以下準国持・城主128八家・城主格16家があり、城を持たずに陣屋を構えた大名格は105家あったとしるされている。 | |

| 矢島八森陣屋 | |

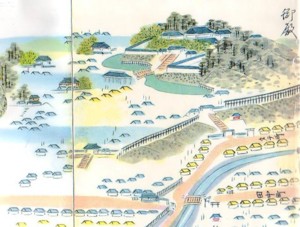

| 壮大な石垣とめぐらす堀を前景に、千鳥・唐の破風をしつらえた天守をはじめ、諸方に櫓と楼門を配してめぐらされた練塀の構えは、一国一域のあるじたる威容を誇示して余すところがたい。それに比較すれば、小身大名の陣屋の規模は余りにも小さく、文字通りこじんまりしたもののようであったのは、当然の成り行きでいたし方ないところである。 | |

| 矢島の陳屋を、俗に八森域と呼んできたが、公式呼ばりでない限りそれで差しつかえないわけである、最初の封建領主だった楯岡長門守満広の築域にはじまり、次いで元和9年には内越左近光隆が移封されて、前者は20年足らず、後者はわずか13年で城明け渡しとなる。そのあとをうけた生駒氏の入城は、いわば第三次の移封であり、特に定着して228年の政治生命を保持し終えたところに、史的足跡や影が大きくまた切実なものがあったのである。 | |

| 八森という地名は、地形から考えて「端森(はじもり)」の転化と思われる。陣屋は今の小学校用地・矢島神杜境内・それに大手前にあたる矢島高校本館と庭園の部分が当てられていた。その他現在の家中と丸森は藩士の侍屋敷であったが、元禄年度の見取絵図には、所々に百姓某の名が入りまじっている。 | |

| 門は、表裏両門があった。表門は丸森橋から旧警察署の裏を通って、役場南側に出る所に位置し裏門は通称金刀比羅さんの坂こと民部坂に設けられていた。役場から小学校へ行く道路を城内大路と名づけ、お堀の真中にかけた石垣土橋を波った所に「大手門」があった。 |

|

| 城内には、御殿・御用部屋といったもののほか、余り建物らしい建物ぱ見えない。 | |

| 矢島神杜は明治時代の創建だからもち論ないわけだが、この森は松山としるされ、中に一つの建物が見えるのは何だろうか。 | |

| この森の東端を洲崎と呼ぶが、盆地の底を湖水に見立てての呼称であろう。ここは崖端が崩れ落ちて著しく狭くなってしまったが、いつのころ植えたのか、桜の老大樹が枝を広げて花を咲かせ、秋は八塩山の紅葉を一望にすることのできる、屈竟の清遊雅懐の適地だったのであろう。 | |

| 内池から矢島神杜へ向った舘町がわは、小さな森で続いていて、明治・大正初頭へかけては養蚕用の桑畑に利用されていたが、おそらく庭園の一部だったにぢがいない。陣屋の外廓には石垣・土塁等はなく、木柵をもって外城との隔てとしていたように推察される。大正時代まで残存していた木柵は、戊辰戦争で焼失したあと修復したものか、城新がわ北向きの崖端にも、同じ木柵が残っていたものである。 | |

| 大手前の矢島高校敷地には、会所または評定所があって、町方・在方との事務的連絡や公事論所の取り扱いを行なっていたので、入口は城内大路に向けて門が設けられていた。ここの敷地内には米蔵が二つとお馬長屋が建っていた。なお米蔵は、祥雲寺道東側にも二つあった。 | |

| 家士の居宅は、旧保育所の辺や小学校体育館前の所から建て始められ、幕末期には家中に満ばいされていた。竜源寺前から福王寺下までに山本小路(大路ともあり)が通じて、南の城内大路と相対し、その間に縦横の小路が結ばれ、それぞれ樹木の名前がつけられていた。なお、陣屋の西の方に連たる上の山の中腹一帯には、京風をまねたように、愛宕・愛染・天神・神明・如意輸観音等の堂宇が建てられ、陣屋鬼門の鎮護としては讃岐勧請という金刀比羅の神を、稲荷宿のなかに併祀(へいし)した。 | |

| 陣屋普請の着手 | |

| 矢島陣屋の総普請が何度行なわれたかはよくわからないが、この天保3年(1832)は、寛永17年から190年余りたっているので、かりに60年一期といった建替えでもあったとすれば、この総普請は三度目位にあたるのかも知れない。藩主の代でいえば、十代大内蔵親孝が致仕し、養子として奥平家から迎えた鎚三郎親愛の時世であった。この記録は普請の前段階である材木割について大寄合が開かれ、いよいよ山の木伐りを始めるに当たって、福王寺で怪我よけの祈祷をしたということで終っている。 | |