○由利本荘市ガス保安業務規程

平成29年4月1日

公営企業管理訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 ガス小売事業の保安業務の保安管理

第1節 保安管理体制(第3条―第7条)

第2節 保安に係る教育及び訓練(第8条―第12条)

第3節 周知業務(法第159条第1項)の実施方法(第13条―第16条)

第4節 調査業務等(法第159条第2項、第3項、第4項及び第6項)の実施方法(第17条―第26条)

第5節 災害その他非常の場合(ガス漏えい等の緊急時)に行う業務(法第159条第5項)の実施方法(第27条―第35条)

第6節 大規模災害時に行う業務(法第159条第5項)の実施方法(第36条―第47条)

第7節 その他保安に関し必要な事項(第48条―第50条)

第8節 保安記録(第51条・第52条)

第3章 一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給を行う事業としての法第159条第1項から第3項まで及び第6項に定める保安業務を除く。)及び特定ガス導管事業の保安業務の保安管理

第1節 保安管理体制(第53条―第57条)

第2節 保安に係る教育及び訓練(第58条)

第3節 災害その他非常の場合(ガス漏えい等の緊急時)に行う業務(法第159条第5項)の実施方法(第59条―第65条)

第4節 大規模災害時に行う業務(法第159条第5項)の実施方法(第66条―第80条)

第5節 保安記録(第81条・第82条)

第4章 一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給を行う事業としての法第159条第1項から第3項まで及び第6項に定める保安業務に限る。)の保安管理

第1節 保安管理体制(第83条―第85条)

第2節 保安に係る教育及び訓練(第86条・第87条)

第3節 周知業務(法第159条第1項)の実施方法(第88条)

第4節 調査業務(法第159条第2項、第3項及び第6項)の実施方法(第89条)

第5節 その他保安に関し必要な事項(第90条)

第6節 保安記録(第91条)

第5章 雑則(第92条・第93条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第160条第1項及び第5項の規定に基づき定めるものであり、法第159条に規定する保安業務(当該業務に関連して行う自主的な保安に係る取組(以下「自主保安」という。)を含む。以下同じ。)に関する基本的事項を定めることにより、保安の確保に万全を期することを目的とする。

2 この訓令を実施するための細目的事項は、この訓令に別段の定めがあるもののほか、必要に応じて、別途要領その他の内部規程に定める。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、由利本荘市(以下「本市」という。)のガス小売事業(消費機器に直接に接続するガス工作物を維持し、及び運用するガス小売事業を除く。以下同じ。)、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業に関する保安業務の適正かつ円滑な遂行を図るために必要な保安管理に適用する。

5 本市のガス工作物の保安管理は、保安規程による(以下、特に記載がない場合、この規程による定めはガス工作物を除く。)。

第2章 ガス小売事業の保安業務の保安管理

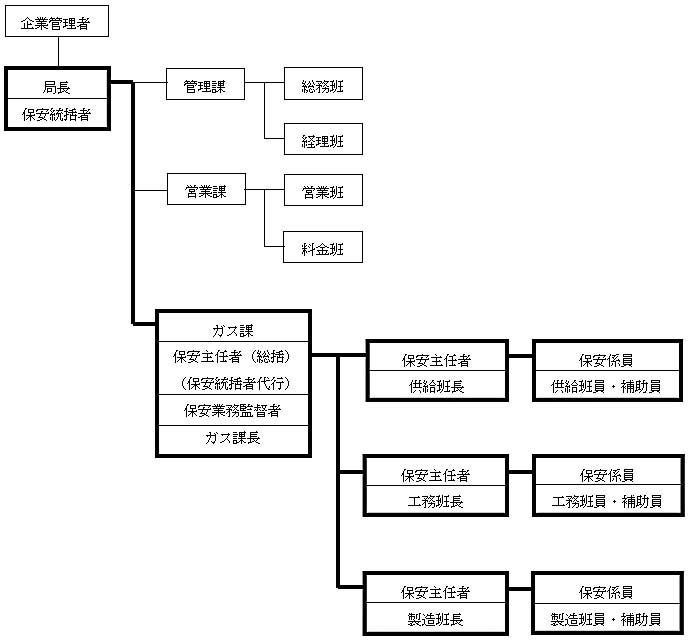

第2章第1節 保安管理体制

(保安管理組織)

第3条 保安業務を管理する者の組織は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保安業務の監督に当たらせるため、保安業務を管理する事業所(以下「事業所」という。)ごとに、保安業務監督者を選任する。

(2) 保安業務監督者には、事業所の長又は第8条の資格を有する者をもって充てる。

(3) 事業所には、「課、班又はこれに準ずる単位」ごとに、必要に応じて保安主任者を置く。

(1) 保安業務監督者は、次に掲げる職務(保安主任者を置かない事業所にあっては、次号に定める保安主任者の職務を含む。)を行う。

イ 事業所の全ての保安業務を統括管理する。

ロ 実施計画、教育・訓練計画その他の保安業務に関する計画を審査する。

ハ この規程の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃に際して必要な場合には意見を述べる。

ニ 事故内容を審査する。

ホ 法又は法に基づく命令の規定により所管官庁に提出する報告書のうち、保安業務に関するものを審査する。

ヘ 原則として、所管官庁が法第172条第1項の規定により行う立入検査に立会う。

ト この訓令又は保安業務に関する諸規程の実施状況の把握に努める。

(2) 保安主任者は、保安業務監督者の指示により、次に掲げる職務を行うとともに、保安業務に関し、保安業務に従事する者(保安業務監督者及び他の保安主任者を除く。第3項において同じ。)を指揮する。

イ 実施計画、教育・訓練計画その他の保安業務に関する計画を作成し、及び実施する。

ロ この訓令の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃について立案する。

ハ 事故内容の審査に参画する。

ニ 法又は法に基づく命令の規定により所管官庁に提出する報告書のうち、保安業務に関するものについての審査に参画する。

ホ 第51条の規定による記録を確認する。

2 保安業務監督者は、職務遂行上必要な場合には、保安関係の資料の提出を求めることができる。

3 保安業務に従事する者は、保安業務監督者がその保安のためにする指示に従う。

(保安業務監督者不在時の措置)

第6条 保安業務監督者は、自らが病気その他やむを得ない事情により不在となる場合における職務を代行する者(次項において「代行者」という。)をあらかじめ指名し、代行すべき職務を指示しておく。

2 代行者は、保安業務監督者の不在時には、保安業務監督者に指示された職務を誠実に遂行する。

(保安業務監督者の解任)

第7条 保安業務監督者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、解任される。

(1) 異動により転出したとき。

(2) 解職されたとき。

(3) 長期にわたる出張、病気による欠勤その他の理由により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

(4) 法、法に基づく命令若しくはこの規程に違反し、又はその職務を行わせることが保安の確保上不適当と認められるとき。

第2章第2節 保安に係る教育及び訓練

(保安業務監督者の資格)

第8条 保安業務監督者は、ガス主任技術者免状を有する者、一般財団法人日本ガス機器検査協会が次の各号に掲げる科目について行う保安業務監督者資格講習の課程を修了した者又はこれらと同等以上の知識及び技能を有する者のうちから選任する。

(1) ガス事業関係法令(保安に関するものに限る。)

(2) ガスに関する物理及び化学理論

(3) 周知、調査その他の保安業務に関する技術

(4) ガス器具の構造及び機能

(調査員の資格)

第9条 消費機器を調査する者(以下「調査員」という。)は、一般社団法人日本ガス協会が行う消費機器調査員資格認定制度に基づく認定を受けた者又はこれと同等以上の知識及び技能を有する者をもって充てる。

(1) 保安業務に従事する者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

(2) 保安業務に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(3) 災害その他非常の場合にとるべき措置に関する事項

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)に関する知識その他火災予防に関する事項

(5) その他保安に関し必要な事項

(消費機器事故等の処理に携わる者に対する教育及び訓練の実施)

第11条 消費機器事故等の処理に携わる者に対し、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。

(1) 消費機器事故等の処理に携わる者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

(2) 消費機器事故等に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(3) その他消費機器事故等を適正に処理するために必要な事項

(調査業務等又は電話窓口業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施)

第12条 調査業務等又は電話窓口業務に従事する者に対し、毎年作成する計画により、ガス漏えい及び導管事故等を覚知し、又は需要家からその事実を通知された際にとるべき行動に関する教育及び訓練を実施する。

(1) ガス漏えい及び導管事故等を覚知し、又は需要家からその事実を通知された場合において、本市のガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者(以下単に「一般ガス導管事業者」という。)に対する通報に関する事項

(2) ガスメーターコックの閉止方法に関する事項

(3) マイコンメーター(ガスが流入している状態において、災害の発生のおそれのある大きさの地震動、過大なガスの流量又は異常なガス圧力の低下を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものをいう。以下同じ。)の復帰方法に関する事項

(4) その他ガス漏えい及び導管事故等に関する一般ガス導管事業者との連携及び協力に関し必要な事項

第2章第3節 周知業務(法第159条第1項)の実施方法

(危険発生防止周知)

第13条 周知は、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項としてガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「施行規則」という。)第197条第1項第1号に掲げる事項について、施行規則に定められた頻度(別表第2参照)を満たすよう適切な計画により実施する。

2 施行規則第197条第1項第2号イ及びロの周知は、書面の配布により実施する。ただし、当該需要家の承諾を得た場合には、書面の配布に代えて、次の各号に掲げる情報通信の技術を利用する方法のいずれかにより周知する。

(1) 電子メールを送信する方法であって、需要家が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

(2) 本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項について、電気通信回線を通じて需要家の閲覧に供し、当該需要家の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法

(3) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に周知事項を記録したものを交付する方法

4 第2項に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により広く周知を行い、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努める。

(1) 年間のガス供給量が、熱量46MJのガスを常温及び常圧で50万m3以上供給するものに相当する量であるとき。

(2) 年間のガス供給量が、熱量46MJのガスを常温及び常圧で10万m3以上供給するものに相当する量であって、建物区分のうち工業用の建物に供給するとき。

6 前項本文の規定により周知を実施しなかった場合には、毎年度経過後3月以内に、その年度における供給実績を、産業保安監督部に報告する。

(緊急保安受付窓口の周知)

第14条 施行規則第197条第1項第1号ニに掲げる事項を周知する場合には、ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における一般ガス導管事業者に対する受付窓口(以下「緊急保安受付窓口」という。)の連絡先に加えて、本市の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯を周知する。

2 前項の周知の方法の詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定めるものとする。

(調査に係る周知)

第15条 ガスの使用の申込みを受け付けたときには、周知事項に加えて、本市が小売供給を行っている間において第17条の調査を実施する責任を有することを周知する。

第2章第4節 調査業務等(法第159条第2項、第3項、第4項及び第6項)の実施方法

(1) 年間のガス供給量が、熱量46MJのガスを常温及び常圧で50万m3以上供給するものに相当する量であるとき。

(2) 年間のガス供給量が、熱量46MJのガスを常温及び常圧で10万m3以上供給するものに相当する量であって、建物区分のうち工業用の建物に供給するとき。

3 前項本文の規定により調査を実施しなかった場合には、毎年度経過後3月以内に、その年度における供給実績を、産業保安監督部に報告する。

4 第1項の規定にかかわらず、施行規則第201条第1項の規定により、一般ガス導管事業者から直近の調査結果を提供されたときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を実施しない場合もある。ただし、当該調査の結果の提供につき、所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

5 前項本文の規定により調査を実施しなかった場合には、一般ガス導管事業者から提供された調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存する。

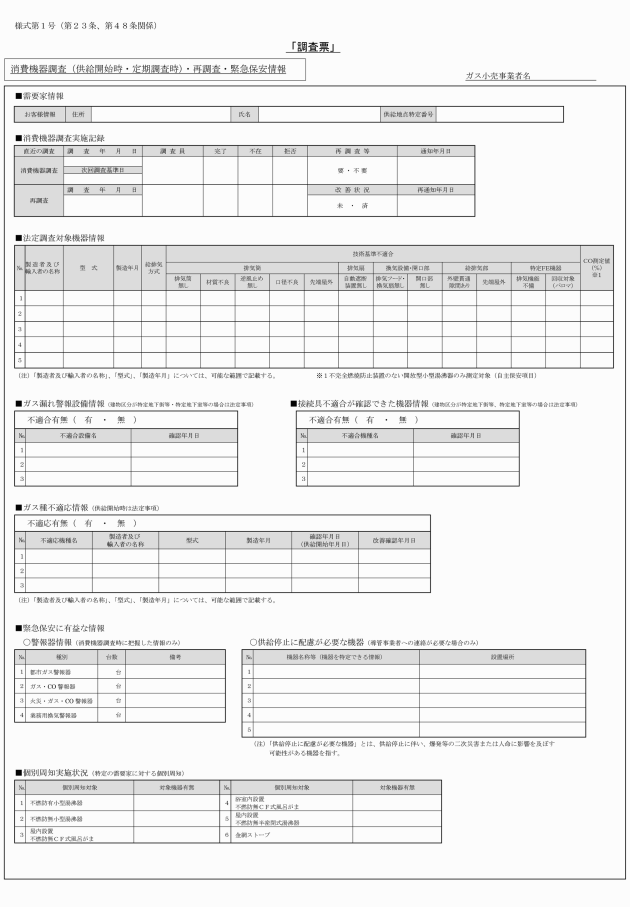

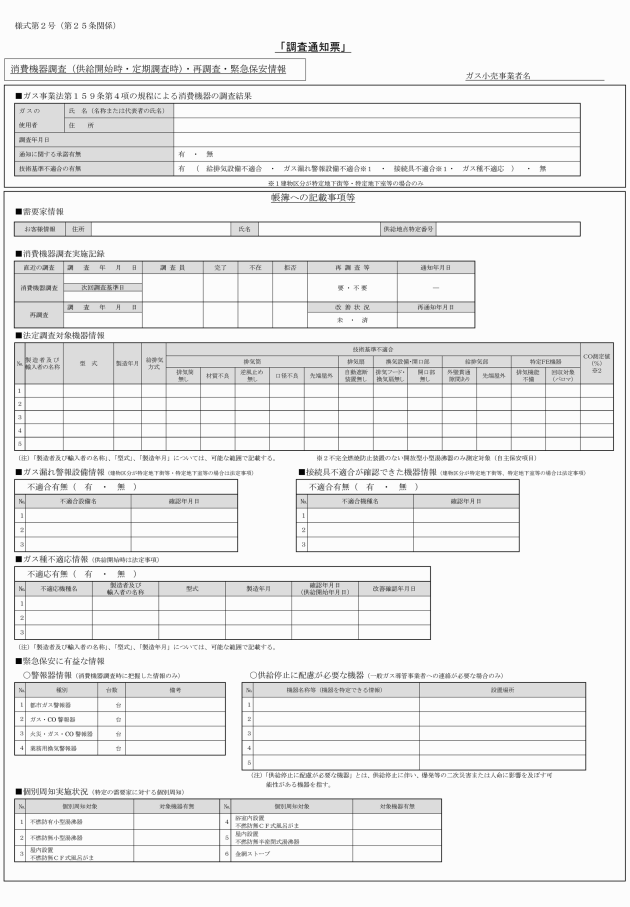

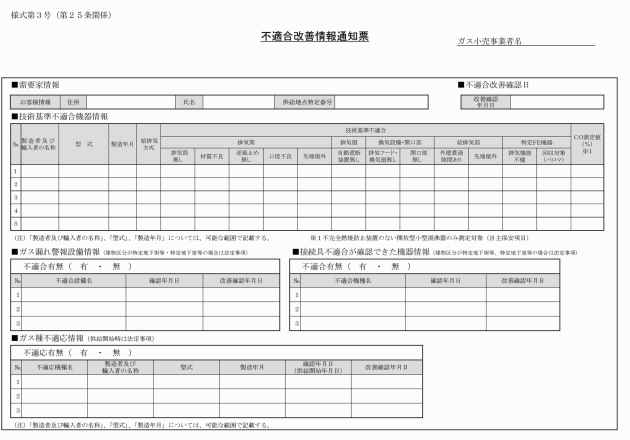

(消費機器に関する調査結果の通知)

第18条 調査の結果、当該調査に係る消費機器が技術上の基準に適合していないと認められる場合には、遅滞なく当該基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を所有者又は占有者に通知する。

2 前条に規定する通知を行った場合には、当該所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合を除き、その通知に係る消費機器について、毎年度1回以上必要な事項を当該所有者又は占有者に通知する。

(不在の場合の処理)

第20条 調査実施の際、不在のため調査が実施できなかった所有者又は占有者には再度訪問して調査を行う。

2 3回以上訪問してもなお不在の場合は、調査を完了し、法第159条第6項の規定による帳簿(以下「帳簿」という。)にその旨を記載し、保存する。

(立入り拒否の場合の処理)

第21条 所有者又は占有者が、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることを拒否した場合は、調査の目的を十分に説明し承諾を得るように努める。

2 前項の場合において、所有者又は占有者が承諾しないときには、ガスの正しい使い方を伝えて調査を完了し、帳簿にその旨を記載し、保存する。

(調査対象機器を所有し、又は占有していない場合の処理)

第22条 調査対象機器の有無を確認した結果、需要家が調査対象機器を所有し、又は占有していないと認められる場合には、調査を完了して帳簿にその旨を記載し、保存する。

(1) 需要家の氏名又は名称及び住所

(2) 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称

(3) 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月

(4) 調査の年月日及び内容

(5) 第18条の通知をしたときは、その年月日及び内容

(6) 調査員の氏名

(7) 第20条の不在の場合の処理に関する事項

(8) 第21条の立入り拒否の場合の処理に関する事項

(9) 前条の調査対象機器を所有し、又は占有していない場合の処理に関する事項

(10) その他一般ガス導管事業者が法第159条第5項の業務を適正かつ円滑に行うために必要な消費機器及び警報装置の設置に係る情報

2 前項各号に掲げる事項が、施行規則第206条の規定により、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、帳簿の保存に代えることができる。

(調査員による証明書の携帯及び提示)

第24条 調査員は、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示する。

(消費機器調査結果の一般ガス導管事業者への通知)

第25条 調査を完了した日以後遅滞なく、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、様式第2号「調査通知票」を、一般ガス導管事業者に対し通知する。

3 前2項の通知につき、あらかじめ、当該調査を受けた消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、通知の目的を十分に説明し承諾を得るように努める。

4 前項の場合において、所有者又は占有者が承諾しないときには、その旨を一般ガス導管事業者に対し通知する。

5 前各項の通知の詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定める。

第2章第5節 災害その他非常の場合(ガス漏えい等の緊急時)に行う業務(法第159条第5項)の実施方法

(ガス漏えい等の通報に対する措置の実施)

第28条 ガス漏えい等の通報を受け付けた場合には、通報者に対し一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口の連絡先を通知し、当該窓口への速やかな通報を促す。

2 ガス出不良等の通報を受け付けた場合であって、マイコンメーターの作動によりガスが遮断しているときは、至近の使用状況や周囲の異臭等を勘案しガス漏えいが発生していないと想定される場合に限り、通報者に対し復帰操作を通知し、当該操作を促す。ただし、再度ガスが遮断された場合及びガス漏えい等が発生している可能性があると認められる場合には、一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口の連絡先を通知し、当該窓口への速やかな通報を促す。

(ガス漏えい及び導管事故等を覚知したときにとる措置)

第29条 周知又は調査を行っている際現にガス漏えい等を覚知した場合には、ガスメーターコック及びガス栓の閉止その他必要な措置を行うとともに、速やかに一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口へ通報する。

2 周知又は調査を行っている際現にガス出不良等を覚知した場合であって、マイコンメーターの作動によりガスが遮断しているときは、至近の使用状況や周囲の異臭等を勘案しガス漏えいが発生していないと想定される場合に限り、復帰操作を行う。ただし、再度ガスが遮断された場合及びガス漏えい等が発生している可能性があると認められる場合には、速やかに一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口へ通報する。

(一般ガス導管事業者がとる措置に対する連携及び協力)

第30条 一般ガス導管事業者が保安閉栓その他の保安上必要な措置を行い、又は行った場合であって、需要家から当該措置に係る供給条件について苦情又は問合せがあったときは、当該苦情又は問合せに対応する。

2 前項の苦情又は問合せについて、一般ガス導管事業者とともに処理することが適当なものである場合は、一般ガス導管事業者に連絡し、当該苦情又は問合せを共同して処理する。ただし、一般ガス導管事業者が当該措置を実施しているため当該処理することが困難なときは、この限りでない。

4 一般ガス導管事業者がとる保安閉栓その他の保安上必要な措置について、その妨げとなる行為を行わない。

(連携・協力に係る体制整備)

第31条 前条第1項の対応を適正かつ円滑に行うため、一般ガス導管事業者との連絡を常時可能とし、あらかじめ当該窓口の連絡先を一般ガス導管事業者に通知する。

(事故発生時の体制整備)

第32条 事故報告に関する業務に係る連絡を常時可能とし、あらかじめ当該窓口の連絡先を一般ガス導管事業者に通知する。

(防災関連機関との連携)

第33条 消防、警察、地方自治体その他の各防災関連機関から立会い等の要請があった場合には、その要請に応じる。

第2章第6節 大規模災害時に行う業務(法第159条第5項)の実施方法

(対策本部への参画及び体制の確立)

第37条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、大規模災害に対応する業務(以下「大規模災害業務」という。)を優先し、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定めた基準(別表第5参照)に基づき、一般ガス導管事業者が設置する対策本部(以下「対策本部」という。)に参画し、顧客対策隊(需要家対応に関する業務を実施する組織をいう。)に必要な要員を供出する。

2 前項の場合にあっては、原則、対策本部に置かれた対策本部長(対策本部長が不在となる場合にあっては、本部長代行者。)の指示のもと、必要な業務を行う。

3 第1項の場合において、対策本部に供出した要員を必要に応じて援助し、又は対応が長期化した場合における交代要員の確保等の後方支援ができる体制を確立する。

4 前項の体制を確立し、縮小し、又は解散すること、対策本部への要員配置その他必要な事項を行うに当たっては、一般ガス導管事業者と協議した上で行う。

(広報活動)

第38条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、需要家に対して、発生直後、ガスの供給停止時、復旧作業中、復旧完了時その他の必要な時点において、一般ガス導管事業者とともに、その状況に応じた広報活動を行う。

(一般ガス導管事業者との連絡方法)

第39条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、大規模災害業務に関し一般ガス導管事業者と相互の情報連絡が適正かつ円滑に行えるよう、あらかじめ連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、一般ガス導管事業者と定期的に共有する。

(対策本部に必要な要員の確保)

第40条 対策本部において従事する業務の種類及び要員規模等は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定める。

2 あらかじめ対策本部に供出することを予定している者(以下「要員予定者」という。)を定め、要員予定者の一覧表を作成し、一般ガス導管事業者と定期的に共有する。

3 委託先の従業員を要員予定者とする場合には、あらかじめ当該委託先に対し、他のガス事業者の作成した要員予定者の一覧表(一般ガス導管事業者の供給区域及びそれに隣接する区域において営むガス事業に係るものに限る。)における記載の有無を確認し、重複していない者であると認められた者をもって充てる。

(動員状況の把握と報告)

第41条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、対策本部に参加すべき場合に該当するときには、速やかにその動員状況の情報を一般ガス導管事業者に報告する。

(社会的重要度が高い需要家情報の共有)

第42条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、あらかじめ救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により告示された病院その他の社会的重要度が高い需要家の一覧表を作成し、一般ガス導管事業者と定期的に共有する。

(資機材の整備)

第43条 大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、電話回線、非常用電源設備、電子計算機、通信設備その他必要な資機材を整備し、あらかじめ一般ガス導管事業者に対し、その整備状況の情報を共有する。

(災害対応に関する教育及び訓練)

第44条 大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、要員予定者に対し、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。

(1) 動員基準及び動員方法に関する事項

(2) 安否の確認に関する事項

(3) 大規模災害業務として行う役割に関する事項

(4) 前条の資機材の整備に関する事項

(5) 需要家に対する広報活動に関する事項

(6) 指揮命令系統、対策本部との連絡方法、連絡先に関する事項

(7) 動員状況の情報の把握、当該情報の一般ガス導管事業者への提供及び交代要員等に関する事項

(8) その他大規模災害業務に関し必要な事項

(一般ガス導管事業者が行う教育及び訓練の参加)

第45条 大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、要員予定者を、一般ガス導管事業者が実施する合同教育及び合同訓練に参加させる。

2 前項に規定する措置に係る詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定める。

第2章第7節 その他保安に関し必要な事項

(1) 需要家が所有し、又は占有する燃焼器について、金属管、金属可とう管、ゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて、その構造に応じた適切な方法によりガス栓と確実に接続されていることを確認する。

(2) 需要家が所有し、又は占有する開放燃焼式のガス瞬間湯沸器であって、ガスの消費量が12キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)について、当該ガス瞬間湯沸器における排ガス中の一酸化炭素濃度を測定する。

(3) 需要家がガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者である場合には、当該需要家に対し一酸化炭素濃度を検知し警報する装置の設置を促進する。

3 第1項の自主保安業務に関する要領の詳細は、内部規程で定める。

(内部規程で定める自主保安業務)

第49条 内部規程で定めるところにより、前条の業務以外の自主保安業務を実施する。

(ガス工作物を操作し、又はガス工作物の施設を変更することに関する承諾)

第50条 ガス工作物を操作し、又はガス工作物の施設を変更することについては、一般ガス導管事業者と協議し、あらかじめ当該一般ガス導管事業者の承諾を得る。

第2章第8節 保安記録

(記録)

第51条 保安業務に関し、次の各号に掲げる事項について記録する。

(1) 周知に関する業務に係る法及び法に基づく命令で定める事項の記録

(2) 調査及び通知に関する業務に係る法及び法に基づく命令で定める事項の記録

(3) 事故の記録

(1) 前条第1号に掲げる記録 次回の周知が実施されるまでの期間(周知に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。)

(2) 前条第2号に掲げる記録 次回の調査が実施されるまでの期間(調査に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。)

(3) 前条第3号に掲げる記録 10年(当該業務に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。)

第3章 一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給を行う事業としての法第159条第1項から第3項まで及び第6項に定める保安業務を除く。)及び特定ガス導管事業の保安業務の保安管理

第3章第1節 保安管理体制

(保安管理組織)

第53条 保安業務を管理する者の組織は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保安業務を管理する事業所(保安規程に定める事業所のうち、災害その他非常の場合における通報の受理、出動、安全の確保、応急措置の実施その他本市がとるべき措置を実施するものに限る。以下「緊急保安事業所」という。)ごとに、保安統括者を置く。この場合において、保安統括者は、当該緊急保安事業所の長をもって充てる。

(2) 緊急保安事業所には、「課、班又はこれに準ずる単位」ごとに保安主任者を置く。

(3) 緊急保安事業所には、必要に応じて保安係員を置く。

(4) 緊急保安事業所には、必要に応じて保安企画推進員を置く。

2 保安業務の監督に当たらせるため、緊急保安事業所ごとに、保安業務監督者を選任する。この場合において、保安業務監督者には、保安規程に基づき当該緊急保安事業所のガス主任技術者に選任した者をもって充てる。

(1) 保安統括者は、次に掲げる職務を行う。

イ 緊急保安事業所の全ての保安業務を統括管理する。

ロ 保安業務監督者の意見を尊重し、これに基づく改善策の実施に努める。

(2) 保安主任者は、保安統括者の指示により、次に掲げる職務(保安企画推進員を置かない場合にあっては、第4号に定める保安企画推進員の業務を含む。)を行うとともに、保安業務に関し、保安係員(保安係員を置かない緊急保安事業所にあっては、保安業務に従事する者(保安統括者、他の保安主任者及び保安企画推進員を除く。)。)を指揮する。

イ 保安業務に関する保安のための計画を作成し、及び実施する。

ロ ガス工作物、消費機器のどちらに起因するか不明の事故内容の審査に参画する。

ハ 第81条の規定による記録を確認する。

(3) 保安係員は、保安主任者の指示により、保安業務に従事する者(保安統括者、保安主任者、他の保安係員及び保安企画推進員を除く。)を指揮し、保安業務に関する保安の確保に努める。

(4) 保安企画推進員は、保安統括者の指示により、次に掲げる職務を行う。

イ この訓令の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃について立案する。

ロ 第58条に定める教育及び訓練の計画のうち、当該緊急保安事業所に係るものを作成し、及び実施する。

(5) 保安業務監督者は、次に掲げる職務を行う。

イ 保安業務監督者が保安統括者でない場合は、保安業務に関し、保安上必要なときには、保安統括者に対し具体的な措置等につき意見具申及び助言を行う。

ロ 実施計画、教育・訓練計画その他の保安業務に関する計画を審査する。

ハ この訓令の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃に際して必要な場合には意見を述べる。

ニ ガス工作物、消費機器のどちらに起因するか不明の事故内容を審査する。

ホ 原則として、所管官庁が法第172条第1項の規定により行う立入検査に立会う。

へ この訓令又は保安業務に関する諸規程の実施状況の把握に努める。

2 保安業務監督者は、職務遂行上必要な場合には、保安関係の資料の提出を求めることができる。

3 保安業務に従事する者は、保安業務監督者がその保安のためにする指示に従う。

(保安業務監督者不在時の措置)

第56条 保安統括者は、保安業務監督者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合における職務を代行する者(次項において「代行者」という。)をあらかじめ指名し、代行すべき職務を指示しておく。

2 代行者は、保安業務監督者の不在時には、保安業務監督者に指示された職務を誠実に遂行する。

(保安業務監督者の解任)

第57条 保安業務監督者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、解任される。

(1) 異動により転出したとき。

(2) 解職されたとき。

(3) 長期にわたる出張、病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

(4) 法、法に基づく命令若しくはこの規程に違反し、又はその職務を行わせることが保安の確保上不適当と認められるとき。

第3章第2節 保安に係る教育及び訓練

(ガス漏えい及び消費機器事故等の処理に携わる者に対する教育及び訓練の実施)

第58条 ガス漏えい及び消費機器事故等の処理に携わる者に対し、日常の業務を通じて保安に係る教育及び訓練を実施するほか、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。

(1) ガス漏えい及び消費機器事故等の処理に携わる者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

(2) ガス漏えい及び消費機器事故等に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(3) ガス漏えい及びガス事故等処理要領に関する事項

(4) ガス漏えい及び爆発事故の防止対策に関する消防機関との申合せに関する事項

(5) 災害その他非常の場合にとるべき措置に関する事項

(6) その他ガス漏えい及び消費機器事故等を適正に処理するために必要な事項

第3章第3節 災害その他非常の場合(ガス漏えい等の緊急時)に行う業務(法第159条第5項)の実施方法

(ガス漏えい及び消費機器事故等)

第60条 保安統括者は、次の各号に掲げる要員を常時配置するとともに、処理要員を配置する緊急保安事業所には出動車両を配置する。

(1) 保安責任者 通報に対する受付、連絡、出動及び処理に関する指示を行う者

(2) 受付担当者 通報を受け付け、関係各所に連絡する者

(3) 通信担当者 保安責任者の指示を受けて処理要員に伝える者

(4) 処理要員 指示を受けて現場に出動し、必要な措置を講じる者

(ガス漏えい及び消費機器事故等の通報に対する措置)

第61条 ガス漏えい及び消費機器事故等の未然防止及びその拡大防止を図るため、需要家等からの通報に対する受付及び連絡を迅速かつ確実に行う。

2 ガス漏えい及び消費機器事故等が発生し、又は発生するおそれがある場合には、通報の内容に応じた体制により現場に出動し、状況に応じた適切な処理を迅速に講ずる。

(事故発生時の体制整備)

第62条 事故発生時には、事故拡大防止及び復旧のため、保安統括者があらかじめ定める事故の程度に応じた体制(ガス漏えい及び消費機器事故等に係る場合には「ガス漏えい及びガス事故等処理要領」の体制。)に従い、速やかに措置を講じる。

(器材等の整備)

第63条 事故発生時の被害を最小限にするための応急措置に必要な器材の整備を図る。

(ガス小売事業者との連携協力)

第64条 本市が託送供給を実施しているガス小売事業者(以下単に「ガス小売事業者」という。)に対して、次の各号に定める事項を実施する。

(1) 施行規則第197条第1項第1号ニに掲げる事項を周知する場合における本市の受付窓口の周知の方法について、ガス小売事業者の求めに応じ、その内容を確認する。

(2) ガス小売事業者との連絡を常時可能とするため、ガス小売事業者から通知された連絡先に基づいて連絡系統を作成し、ガス小売事業者と相互に確認する。

(3) あらかじめガス小売事業者と合意していた需要家からのガス漏えい等の通報については、詳細が不明な状況であっても、ガス小売事業者に連絡する。

(4) 本市が第61条に定める対応を行った場合であって、ガス小売事業者による事故報告対象となる可能性がある場合において、事故速報作成に必要な情報のうち現場出動時に把握できたものを、ガス小売事業者に提供する。

(5) その他必要な事項について、ガス小売事業者と協議の上実施する。

第3章第4節 大規模災害時に行う業務(法第159条第5項)の実施方法

(対策本部の設置及び体制の確立)

第67条 大規模災害による広範囲にわたる設備の被害並びにガスによる二次災害の防止及び軽減を図るため、緊急措置、災害復旧活動の組織、要員、資機材及び導管図面等の整備を図り、迅速な復旧ができる体制を定めておく。

2 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、あらかじめ定めた動員の基準に基づき、対策本部を設置するものとする。

3 本市内にあらかじめ対策本部となるべき場所を定め、その場所を職員及び関係会社社員に周知徹底するとともに、災害時優先電話、通信機器、被害状況連絡票、需要家名簿、資料その他の資機材を準備する。

(関係工事会社等との協力体制)

第68条 前条に定める事項については、あらかじめ関係会社等に周知するとともに、災害防止のための要員及び資機材の提供に関する協力体制を確立しておく。

(地震発生時の供給停止判断)

第69条 地震が発生した場合、次の各号に掲げるような大きな災害が確認されたブロックでは、直ちにガス供給を停止(第1次緊急停止)する。

(1) 地震計のSI値が60カイン以上を記録した場合

(2) 製造所又は供給所ホルダーの送出量の大変動、主要整圧器等の圧力の大変動により供給継続が困難な場合

2 地震が発生した場合、地震計のSI値が30カイン以上60カイン未満程度を記録したブロックでは、緊急巡回点検やガス漏えい通報の受付状況などにより経時的に得られる被害状況により、次の各号に掲げるような二次災害の発生が予想される場合には、速やかにガス供給を停止(第2次緊急停止)する。

(1) 道路及び建物の被害状況や主な導管の被害状況から、ガス工作物の被害が甚大であることが容易に推測できる場合

(2) ガス漏えい通報等により発見されたガス工作物の被害状況が緊急時対応能力を超える恐れのある場合

(大規模災害時の措置に係る教育及び訓練)

第70条 第58条第2項第5号に規定する事項のうち、大規模災害時の措置に関する教育の内容は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 緊急措置のための体制に関する事項

(2) 動員基準及び動員方法に関する事項

(3) 職員の果たすべき役割に関する事項

(4) 供給停止判断の基準に関する事項

(5) その他大規模災害時の措置に関し必要な事項

2 第58条第2項第5号に規定する事項のうち、大規模災害時の措置に関する訓練の内容は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 非常体制の確立に関する事項

(2) 関連工事会社との連携に関する事項

(3) 設備の巡視及び点検に関する事項

(4) 供給停止の方法に関する事項

(5) 防災に関する設備、資材等の確保及び点検に関する事項

(6) 需要家等に対する広報活動に関する事項

(7) その他大規模災害時の措置に関し必要な事項

(ガス小売事業者の対策本部への参画及び体制の確立)

第71条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、ガス小売事業者の対策本部への参画及び顧客対策隊への要員の供出が適正かつ円滑に行えるよう、動員基準、動員方法その他必要な事項について、あらかじめガス小売事業者と協議して定める。

2 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、ガス小売事業者から供出された要員を、対策本部に置かれた対策本部長(対策本部長が不在となる場合にあっては、本部長代行者。)が指示する。

(広報活動)

第72条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、需要家に対して、発生直後、ガスの供給停止時、復旧作業中、復旧完了時その他の必要な時点において、ガス小売事業者とともに、その状況に応じた広報活動を行う。

(ガス小売事業者との連絡方法)

第73条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、大規模災害業務に関しガス小売事業者と相互の情報連絡が適正かつ円滑に行えるよう、あらかじめ連絡系統、連絡担当者その他の連絡方法を定め、ガス小売事業者と定期的に共有する。

(対策本部に必要なガス小売事業者の要員の確保)

第74条 ガス小売事業者が対策本部において従事する業務の種類及び要員規模等は、あらかじめガス小売事業者と協議して定める。

2 ガス小売事業者があらかじめ作成した要員予定者の一覧表について、その内容を確認する。

(ガス小売事業者の動員状況の把握)

第75条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、ガス小売事業者が対策本部に参画すべき場合に該当するときには、ガス小売事業者に動員状況の報告を促すとともに、報告内容を確認する。

(社会的重要度が高い需要家情報の確認)

第76条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、救急病院等を定める省令第2条第1項の規定により告示された病院その他の社会的重要度が高い需要家としてガス小売事業者があらかじめ作成した一覧表について、その内容を確認する。

(ガス小売事業者の資機材の整備の確認)

第77条 大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、ガス小売事業者が整備した資機材の整備状況について、その内容を確認する。

(ガス小売事業者との合同教育及び合同訓練)

第78条 ガス小売事業者が大規模災害業務を適正かつ円滑に行えるよう、ガス小売事業者の要員予定者に対して、合同教育及び合同訓練を実施する。

(1) 動員基準及び動員方法に関する事項

(2) 大規模災害業務として行う役割に関する事項

(3) 大規模災害業務として行う役割のうち、本市が維持、運用するガス工作物をガス小売事業者が維持、運用する場合における当該工作物の維持、運用方法に関する事項

(4) 需要家に対する広報活動に関する事項

(5) 指揮命令系統、対策本部との連絡方法、連絡先に関する事項

(6) 動員状況の報告及び交代要員等に関する事項

(7) その他大規模災害業務に関し必要な事項

第3章第5節 保安記録

(記録)

第81条 保安業務に関し、ガス工作物、消費機器のどちらに起因するか不明の事故について記録する。

(記録の保存期間)

第82条 前条の記録の保存期間は、10年とする。

第4章 一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給を行う事業としての法第159条第1項から第3項まで及び第6項に定める保安業務に限る。)の保安管理

第4章第1節 保安管理体制

(保安管理組織)

第83条 最終保障供給の保安業務の監督に当たらせるための保安業務監督者には、第3条第1号で保安業務監督者に選任した者をもって充てる。

(組織系統)

第84条 最終保障供給の保安業務を管理する者の保安管理組織の系統は、別表第1に定めるところによる。

(保安業務監督者不在時の措置)

第85条 最終保障供給の保安業務監督者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合における職務を代行する者には、第6条で指名されたものをもって充てる。

第4章第2節 保安に係る教育及び訓練

(調査員の資格)

第86条 最終保障供給の調査員には、第9条に定める者をもって充てる。

第4章第3節 周知業務(法第159条第1項)の実施方法

第4章第4節 調査業務(法第159条第2項、第3項及び第6項)の実施方法

2 第17条第1項の規定にかかわらず、施行規則第201条第3号の規定により、ガス小売事業者から通知された直近の調査の結果を保存しているときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を実施しない場合もある。

3 前項の規定により調査を実施しなかった場合には、ガス小売事業者から提供された調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存する。

4 需要家が最終保障供給を選択した時点で、別表第3に定められた頻度を満たしていない場合は、需要家が最終保障供給を選択した日以後遅滞なく調査を実施する。

第4章第5節 その他保安に関し必要な事項

第4章第6節 保安記録

第5章 雑則

(この規程の改正)

第92条 この規程を改正しようとする場合は、保安業務監督者の意見を聴かなければならない。

(この規程に違反した者に対する措置)

第93条 この規程に違反した者に対する措置は、あらかじめ定める内部規程による。

附則

この訓令は、平成29年4月1日から実施する。

附則(令和6年3月1日公企管理訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

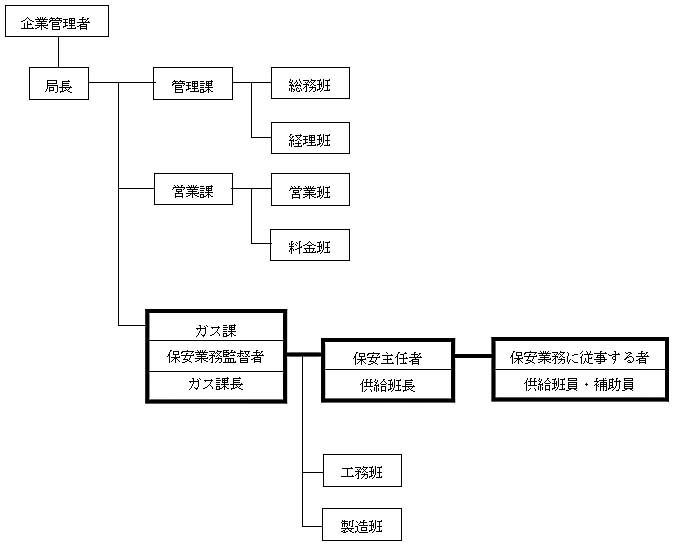

別表第1(第4条、第84条関係)

保安主任者を置く事業所

別表第2 消費機器に関する周知の種類と頻度(第13条、第54条関係)

施行規則第197条第1項第2号の周知業務の頻度は下表のとおりとする。

周知対象又は消費機器の種類 | 頻度 | 書面に記載する事項 | |

一般周知 | (1) 全需要家((2)の建物区分の需要家を除く) | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び2年に1回以上 | 施行規則第197条第1項第1号イからニまで及びリに掲げる事項 |

(2) 建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物の需要家 | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 | ||

個別周知 | (1) 屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量が12キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものに限る。) | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 | 施行規則第197条第1項第1号ハ、ホ及びリに掲げる事項 |

(2) (1)に掲げるものを除き、屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量が12キロワット以下のもの | 施行規則第197条第1項第1号ハ及びリに掲げる事項 | ||

(3) 別表第3の表の左欄イのガス湯沸器(屋内に設置された半密閉燃焼式のものに限る。) | |||

(4) 別表第3の表の左欄イのガスふろがま(浴室内に設置された自然排気式のものであってその排気筒に排気扇が接続されていないものに限る。) | 施行規則第197条第1項第1号ハ、ヘ及びリに掲げる事項 | ||

(5) (4)に掲げるものを除き、別表第3の表の左欄イのガスふろがま(屋内に設置された自然排気式のものに限る。) | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び2年に1回以上 | 施行規則第197条第1項第1号ハ及びリに掲げる事項 | |

(6) 開放燃焼式のガスストーブであって燃焼面が金属網製のもの(不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガスストーブへのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。) | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 | ||

その他 | 建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等に設置されている消費機器 | 4年に1回以上 | 施行規則第197条第1項第1号ニ、ト及びチに掲げる事項 |

別表第3 消費機器に関する調査の種類と調査事項(第17条、第89条関係)

消費機器の種類 | 頻度 | 調査を行う事項 |

イ ガス湯沸器及びガスふろがま(不完全燃焼する状態に至った場合に当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるもの及び密閉燃焼式のものであって特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)第6条に規定する表示が付されているものその他これと同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めたものを除く。)並びにこれらの排気筒及び排気筒に接続される排気扇 | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び4年に1回以上 | 1 屋内に設置されている燃焼器に係るものにあっては、施行規則第202条第1号、第2号イ(1)から(4)まで及びロ(1)(イ(1)及び(4)に係る部分に限る。)、第3号ハ、第5号、第6号ハ及びニ並びに第12号に掲げる基準に関する事項 2 屋外に設置されている燃焼器に係るものであってその排気筒又は給排気部が屋内に設置する部分を有するものにあっては、施行規則第202条第7号イ及びロ(第2号イ(1)(屋内に設置されている部分に限る。)及び(4)に係る部分に限る。)並びにハ(第6号イ(屋内に設置されている部分に限る。)、ハ及びニに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 |

ロ (1) 建物区分のうち特定地下街等に設置されている燃焼器 (2) 建物区分のうち特定地下室等に設置されている燃焼器 | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び4年に1回以上 | 施行規則第202条第8号及び第9号に掲げる基準に関する事項 |

ハ 燃焼器 | ガスの使用の申込みを受け付けたとき | 施行規則第202条第11号に掲げる基準に関する事項 |

別表第4 消費機器の技術上の基準(施行規則第202条の抜粋)(第17条関係)

別表第3の表右欄に記載されている調査を行う事項として施行規則第202条から引用される項目を下表に示す。

消費機器の技術上の基準(「調査を行う事項」に関連する条項のみ抜粋) |

第202条 法第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉燃焼式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。 ※イは省略 ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12キロワットを超えるもの) ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7キロワットを超えるもの) ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7キロワットを超えるもの) ホ ガスふろがま ※ヘは省略 ※トは省略 二 前号の燃焼器(以下この号から第4号までにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。 イ 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。 (1) 排気筒の材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。 (2) 排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器と近接した箇所に逆風止めを取り付けること。ただし、当該燃焼器に逆風止めを取り付ける場合は、この限りでない。 (3) 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。 (4) 排気筒の先端は、屋外に出ていること。 ※(5)~(10)は省略 ロ 自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇を接続するもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。 (1) 排気筒は、イ(1)、(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)、(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)及び(8)の基準に適合するものであること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加えてイ(9)の基準に適合するものであること。 ※(2)~(5)は省略 三 燃焼器の排気筒に接続する排気扇は、次に定める基準に適合すること。 ※イ、ロは省略 ハ 排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けること。 ※第4号は省略 五 次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであって第2号から第4号までの基準に準じて設置するものを除く。 ※イは省略 ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12キロワット以下のもの) ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7キロワット以下のもの) ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7キロワット以下のもの) ※ホは省略 ※ヘは省略 六 ガス調理機器、ガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)、ガスふろがま、ガスストーブ又はガス衣類乾燥機であって、密閉燃焼式のもの(屋内に設置するものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。 イ 給排気部(排気に係るもの(ロに規定する部分を除く。)に限る。)の材料は、金属その他の不燃性のものであって十分な耐食性を有するものであること。 ※ロは省略 ハ 給排気部が外壁を貫通する箇所には、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。 ニ 給排気部の先端は、屋外に出ていること。 ※ホ~ヌは省略 七 屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。 イ 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)であって、屋内に設置する部分を有するものは、第2号イ(4)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、(9)(燃焼器に係る部分を除く。)及び(10)の基準に適合するものであること。 ロ 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であって、屋内に設置する部分を有するものは、第2号イ(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)及び(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、同号ロ(1)のただし書、(2)、(3)(排気扇に係る部分を除く。)及び(5)の基準に適合するものであること。 ハ 給排気部であって、屋内に設置する部分を有するものは、前号ハからヘまで及びヌの基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ、ロ及びトからリまでの基準に適合するものであること。 八 燃焼器であって、建物区分のうち定地下街等又は特定地下室等に設置するものには、告示で定める規格に適合するガス漏れ警報設備を告示で定める方法により設けること。 九 燃焼器であって、建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するもの(過流出安全機構(一定流量を超えるガスが流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができるものをいう。)を内蔵するガス栓に接続するものを除く。)は、告示で定める規格に適合する金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて告示で定める方法によりガス栓と確実に接続すること。 ※第10号は省略 十一 燃焼器は、供給されるガスに適応したものであること。 十二 強制排気式の燃焼器であって告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。 |

別表第5 大規模災害時における動員基準(第37条関係)

ケース | 基本的な体制 | 連携方法 |

小規模災害時(震度4以下の地震)、供給支障対応等 | 平常時の体制 | 一般ガス導管事業者の規模、供給支障の規模等によっては、迅速な復旧を行うためにも、一般ガス導管事業者が本市に対して、協力要請を行う場合も考えられるため、本市は誠意を持って協議する。 |

大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき(震度5弱の地震等) | 一般ガス導管事業者から要請があれば、大規模災害時の特別体制に移行 | 供給停止区域の発生や入電数の増加等により一般ガス導管事業者の緊急対応業務に支障をきたしている場合等は、一般ガス導管事業者が大規模災害時の特別体制に移行するため、連携要請に応じて対策本部に参画し、一体となった対応を行う。 |

大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき(震度5強以上の地震等) | 大規模災害時の特別体制 | 発災と同時に、あらかじめ定められた連携方法や組織構成により、大規模災害時の特別体制(一般ガス導管事業者が設置する対策本部)に速やかに所定の要員が参画・協力することで、一体となった対応を行う。 |

別表第6(第54条関係)

保安主任者がガス主任技術者かつ保安業務監督者である緊急保安事業所