○由利本荘市医師確保奨学資金貸付条例施行規則

平成23年1月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市医師確保奨学資金貸付条例(平成23年由利本荘市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定医療機関)

第2条 条例第1条に規定する指定医療機関は、市内の次の医療機関とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関

(2) 同法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が設置する医療機関

(3) 前2号に規定する医療機関のほか、市長が認める医療機関

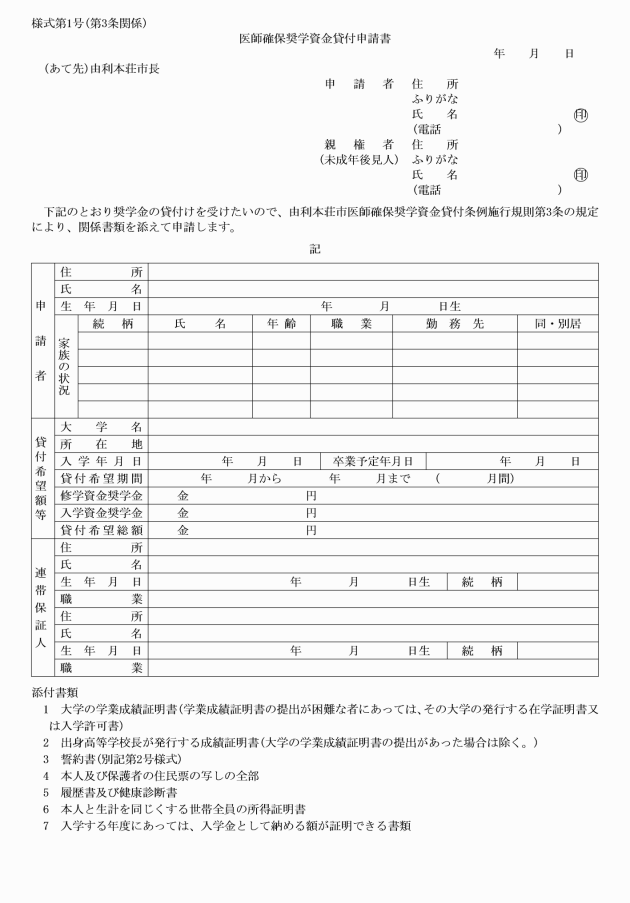

(1) 大学における学業成績証明書(学業成績証明書の提出が困難な者にあっては、その大学の発行する在学証明書又は入学許可書)

(2) 出身高等学校長が発行する成績証明書(大学における学業成績証明書の提出があった場合を除く。)

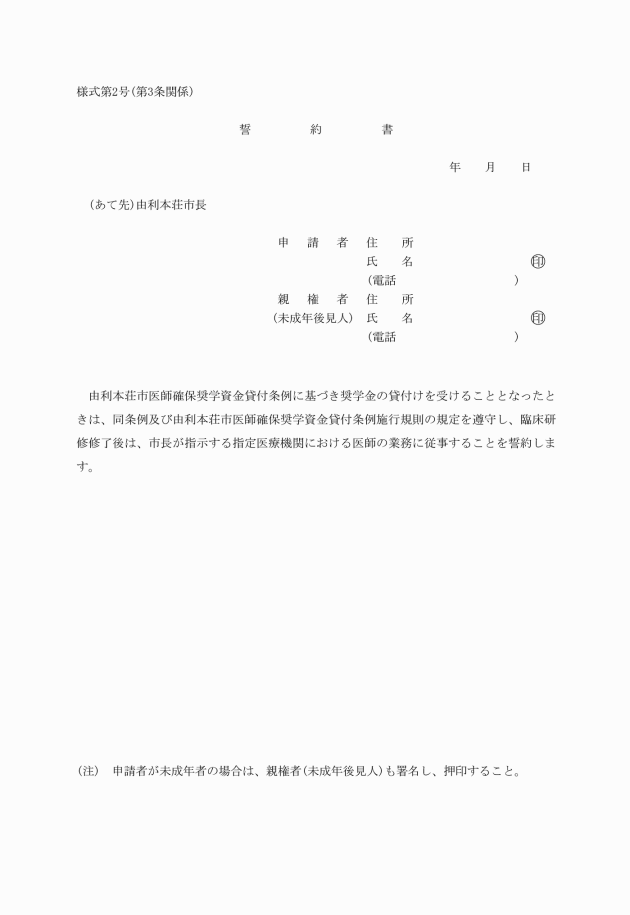

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 本人及び保護者の住民票の写しの全部

(5) 履歴書及び健康診断書

(6) 本人と生計を同じくする世帯全員の所得証明書

(7) 入学する年度にあっては、入学金として納付する額が証明できる書類

(8) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の規定により医師確保奨学資金貸付申請書の提出があった場合は、別に設置する由利本荘市医師確保奨学資金貸付審査委員会の審査を経て、奨学資金の貸付けの可否を決定し、その結果を書面により申請者に通知するものとする。

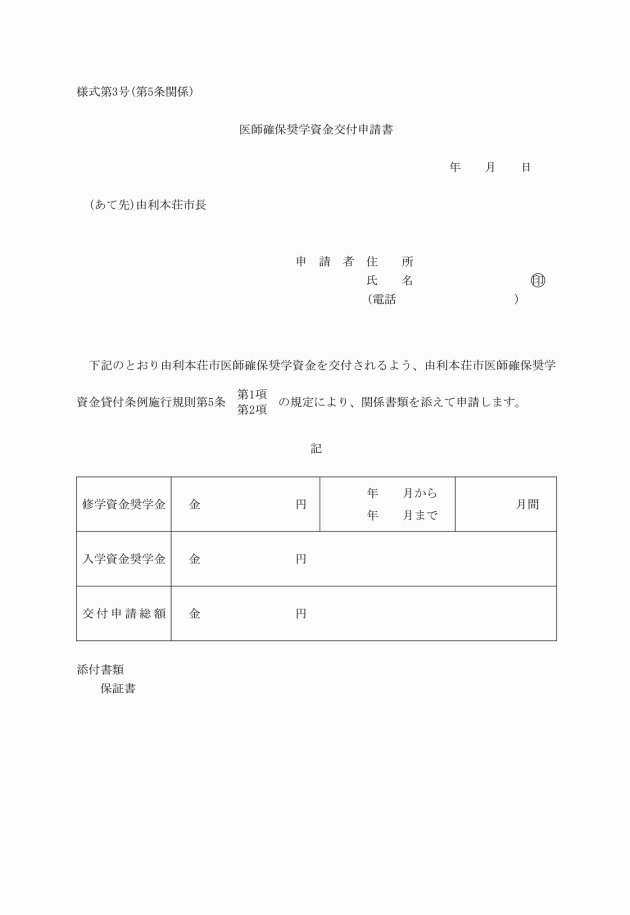

2 引き続き修学資金奨学金の貸付けを受けようとする奨学生は、毎年3月末日までに翌年度分に係る医師確保奨学資金交付申請書に保証書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、当該月の修学資金を1月分ずつ貸し付けるものとする。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは2月分以上を併せて貸し付けすることができる。

4 条例第3条第2号に規定する入学資金奨学金の貸付けは、修学資金奨学金の最初の貸付額に合算して貸し付けるものとする。

(連帯保証人)

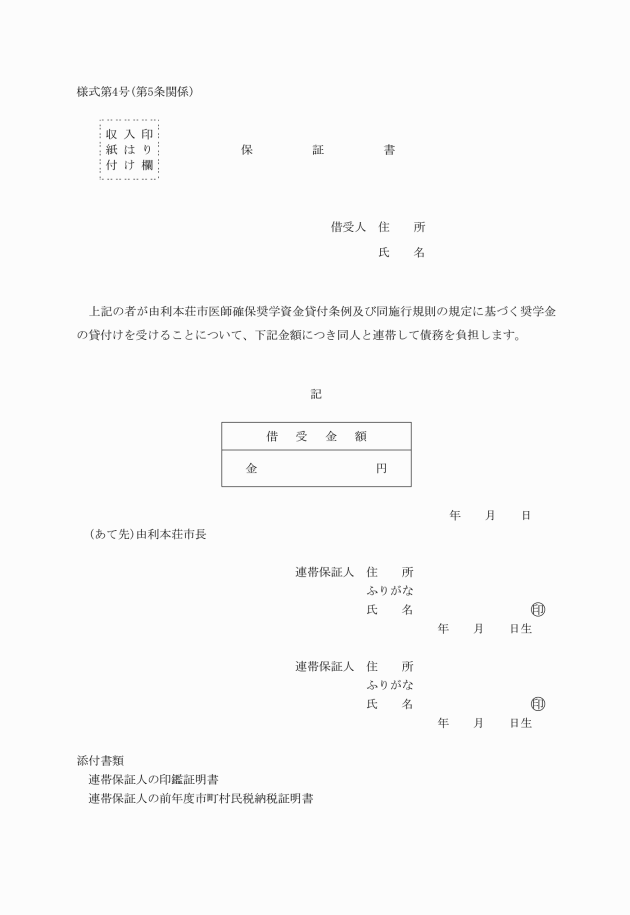

第6条 条例第5条に規定する連帯保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者でなければならない。ただし、奨学資金の貸付けを受けようとする者に父又は母があるときは、連帯保証人のうち1人は、その父又は母を充てることができるものとする。

2 市長は、奨学生が正当な理由がなく第19条に規定する学業成績証明書を提出しない場合には、修学資金奨学金の貸付けを一時保留することができる。

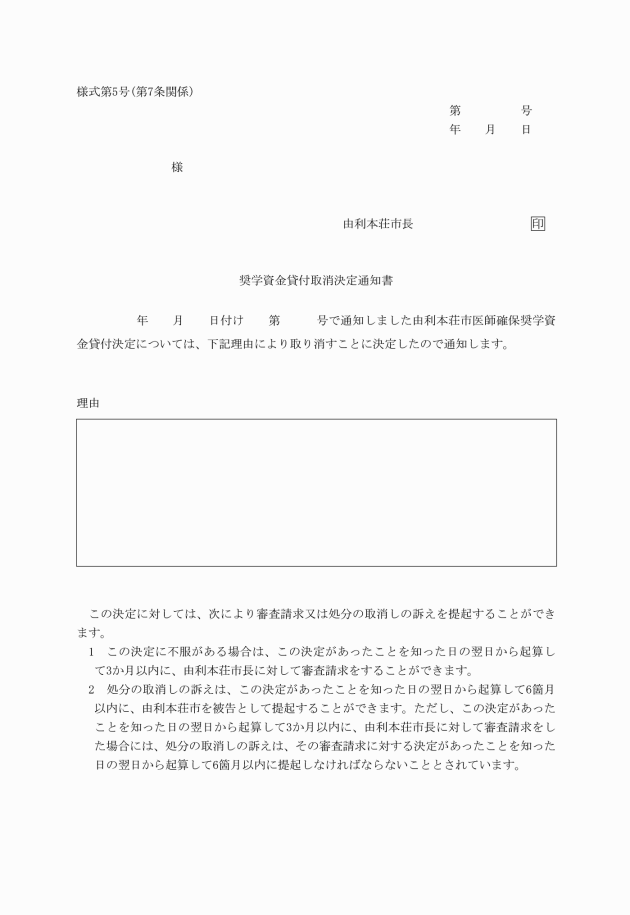

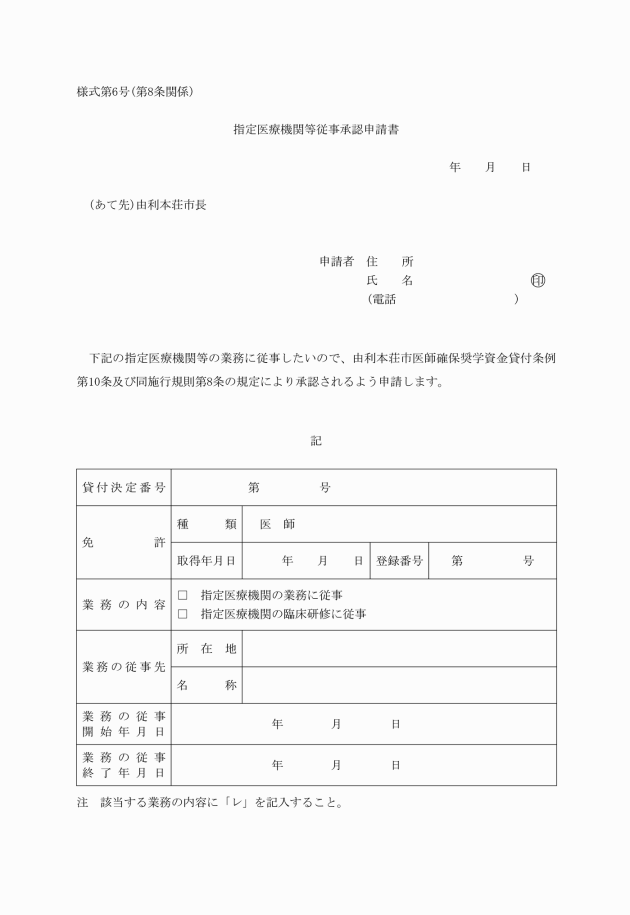

(指定医療機関への従事の承認等)

第8条 奨学生は、返還債務の免除の対象となる指定医療機関の業務に従事しようとするとき又は指定医療機関における臨床研修に従事しようとするときは、その業務に従事するときまでに、指定医療機関等従事承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の指定医療機関等従事承認申請書の提出があった場合は、その業務の従事先の承認の可否を決定し、その結果を書面により申請者に通知するものとする。

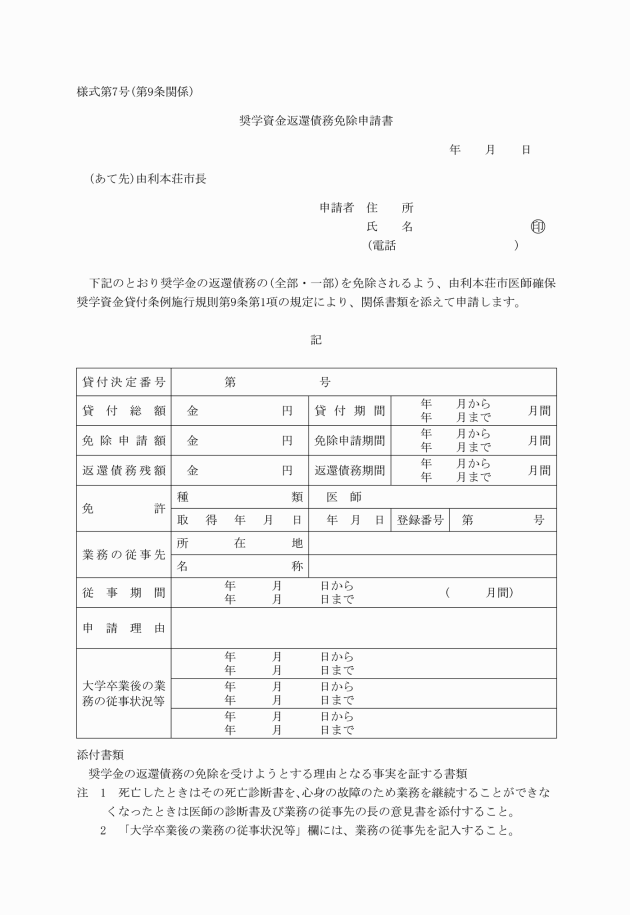

2 市長は、前項の奨学資金返還債務免除申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、奨学資金の返還債務の免除の可否を決定し、その結果を書面により申請者に通知するものとする。

3 条例第9条第4号の規定による奨学資金の返還債務の一部免除の額は、医師従事月数を修学貸付期間で除して得た数値を奨学資金の返還債務の額に乗じて得た額とする。

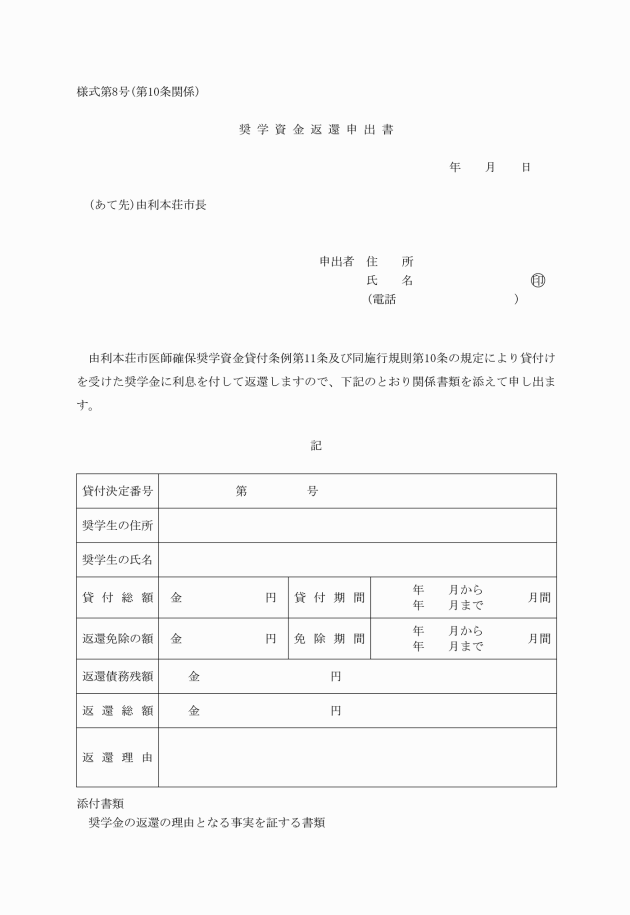

2 市長は、前項の規定により奨学資金返還申出書の提出があった場合は、奨学資金の返還方法等を書面により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の奨学資金返還申出書の提出がない場合は、奨学生に対して書面により奨学資金の返還を求めることができる。

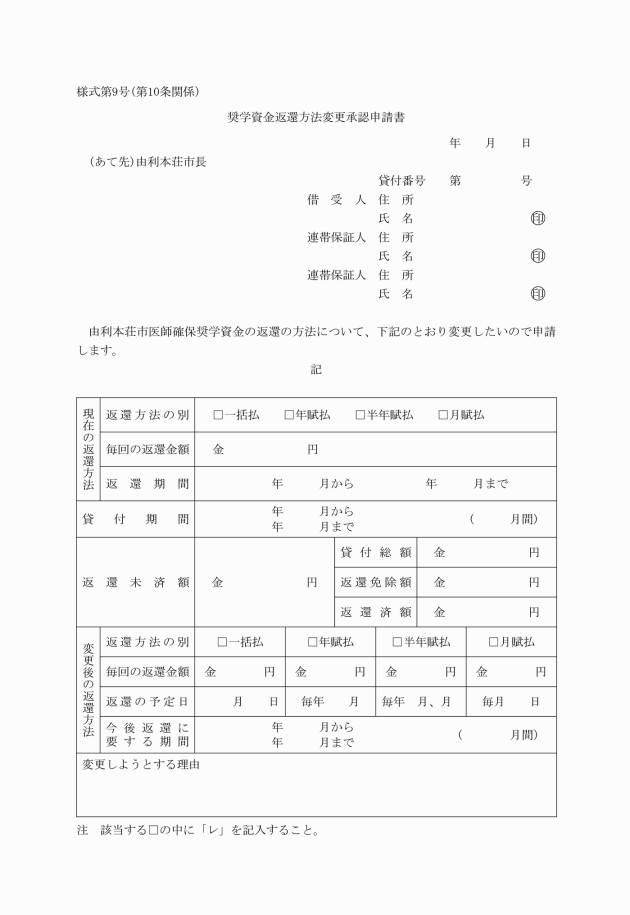

4 条例第10条ただし書の規定による別に期限を定めて、又は分割して返還することを希望する奨学生は、同条各号のいずれかに該当するに至った日から起算して30日以内に、奨学資金返還方法変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、分割して返還する場合は、修学貸付月数から医師従事月数を減じて得た月数の2倍に相当する期間内に元利均等返還の方法により返還するものとする。

5 市長は、前項の奨学資金返還方法変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更することの可否を決定し、その結果を書面により申請者に通知するものとする。

(返還利息)

第11条 返還利息の額は、毎月の奨学資金の交付額にその月の奨学資金の交付の日の翌日から奨学資金を返還すべき日までの期間(条例第11条に規定する履行猶予期間を含まない。)の日数に応じ年5パーセントの割合(うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額の合計額とする。

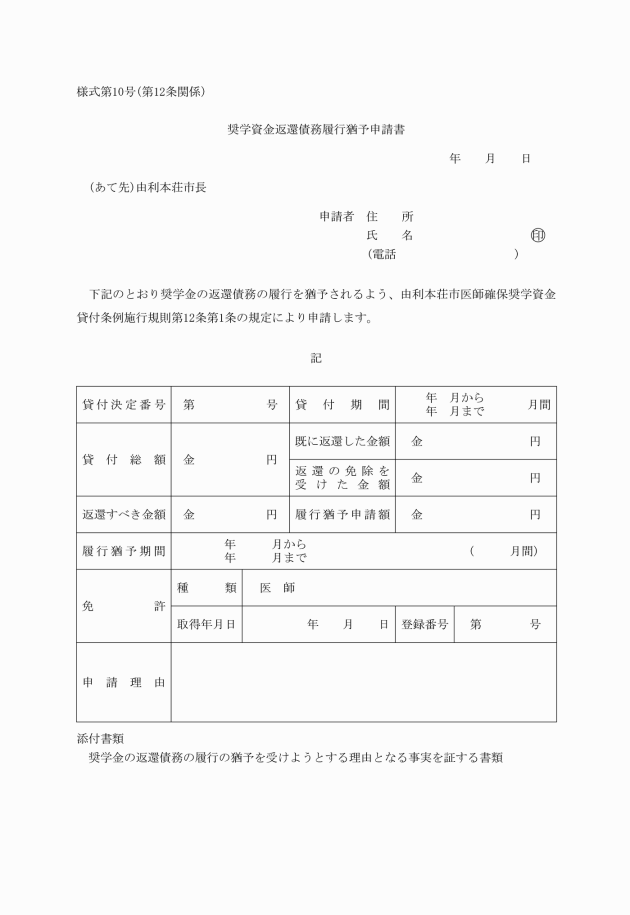

2 市長は、前項の奨学資金返還債務履行猶予申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、猶予の可否を決定し、その結果を書面により申請者に通知するものとする。

(期間の計算)

第13条 医師従事月数の計算は、指定医療機関において医師としてその業務に従事することとなった日又は指定医療機関において臨床研修に従事しなくなった日の属する月の翌月(指定医療機関において医師としてその業務に従事しなくなった日又は指定医療機関において臨床研修に従事しなくなった日が月の15日以前であるときは、その日の属する月の前月)までの期間の月数によるものとする。

2 修学貸付月数には、条例第8条の規定により貸し付けされなかった修学資金奨学金に係る期間を含まないものとする。

(延滞利息)

第14条 条例第12条の規定により支払わなければならない延滞利息は、奨学資金の当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合(うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)で算出した額とする。

(連帯保証人の変更)

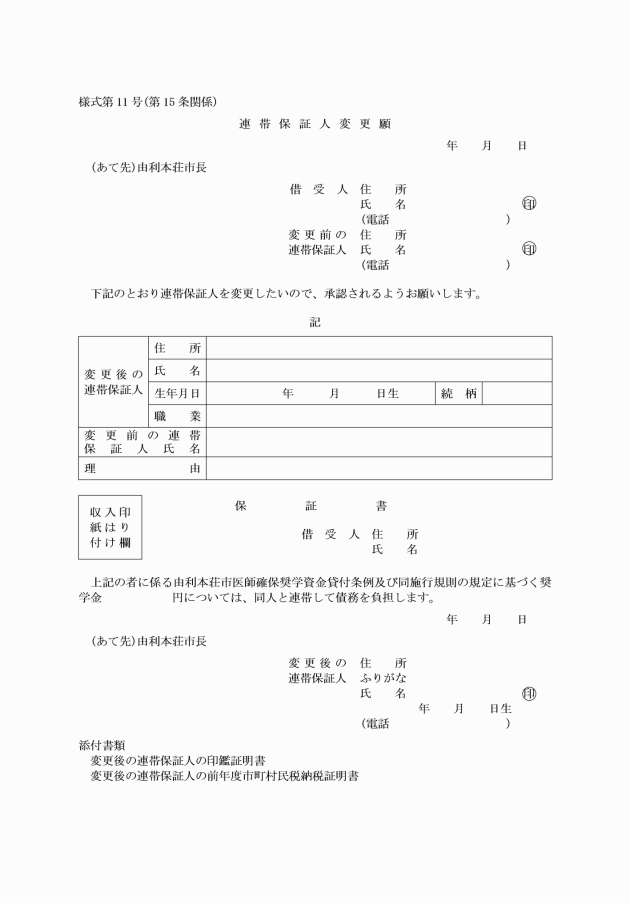

第15条 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、連帯保証人が死亡その他の理由により資格を失い、又は市長が不適当と認めてその変更を求めたときは、直ちに別に連帯保証人を定め、その旨を市長に届け出なければならない。

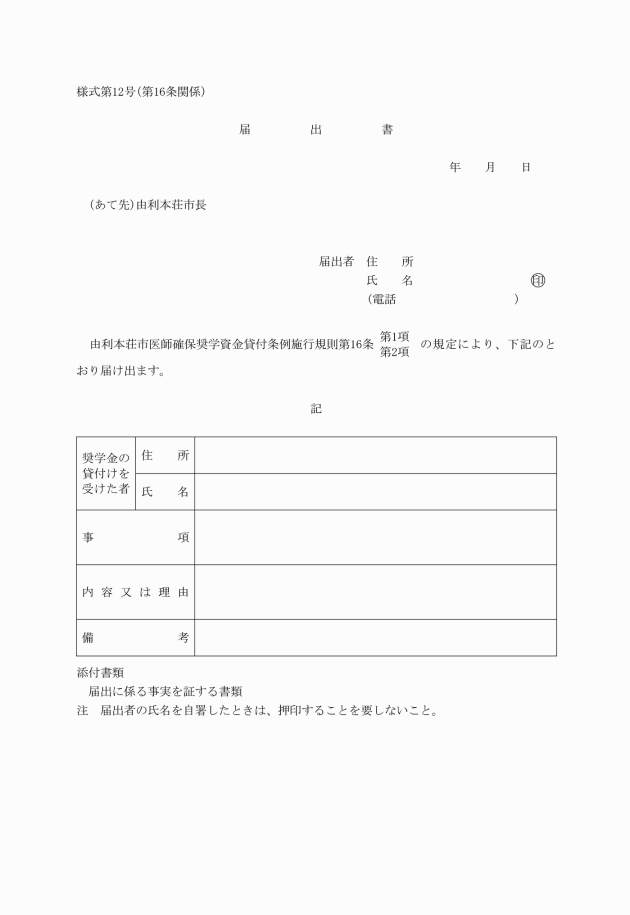

(1) 大学を退学、休学若しくは復学し、若しくは退学の処分を受け、又は卒業したとき。

(2) 奨学資金の貸付けを辞退したとき。

(3) 医師免許を取得したとき。

(4) 臨床研修を開始し、中止し、又は終了したとき。

(5) 指定医療機関において医師としてその業務に従事した後、休職し、復職し、若しくは退職し、又は医師以外の職種に従事することになったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本人又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、直ちに前項の届出書に当該事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

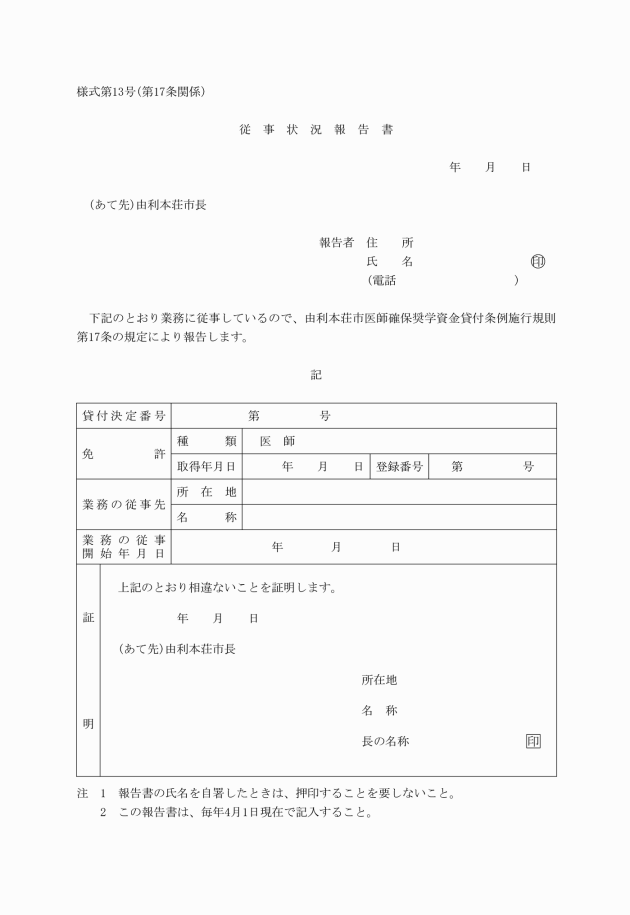

(報告)

第17条 奨学生は、指定医療機関において医師としてその業務に従事し、指定医療機関において臨床研修に従事した場合は、その状況を毎年4月20日までに従事状況報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。ただし、返還債務の全部を免除された者又は返還債務の履行を終えた者については、この限りではない。

(学業成績証明書の提出)

第19条 奨学生は、奨学資金の貸付けを受け始めた年の翌年から大学を卒業するまでの間、毎年4月20日までに前学年における学業成績証明書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

附則(平成24年6月18日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

附則(平成30年2月1日規則第19号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

附則(令和6年10月18日規則第44号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。